今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中国人民同世界人民一道同仇敌忾、英勇战斗,并肩打败了法西斯主义,在人类历史的长卷上写就一部荡气回肠的英雄史诗。长城抗战是“九一八事变”后中国军队在华北进行的第一次较大规模的抗击日本侵略者的战役。在这次战役中,协和先辈在战火硝烟中救死扶伤,作出了重要贡献。为铭记历史,缅怀先贤,激励协和人在新时代赓续伟大抗战精神,北京协和医院与上海图书馆在协和学术会堂联合举办的“遥忆烽火岁月——长城抗战中的协和先辈”主题展览今日开展。让我们一同走进展览,回望峥嵘岁月,赓续红色血脉,在强国建设、民族复兴新征程上大力弘扬伟大抗战精神,交出无愧于时代、无愧于人民、无愧于先辈的优异答卷!

▲ 院领导班子8月19日参观展览

长城抗战中的协和先辈

日军侵占东北三省后,向关内不断进犯。1933年,日本向长城沿各军事要口发起进攻。中国军队在热河、长城一带奋起反击。这是“九一八事变”以后中国军队在华北地区进行的第一次大规模抗战,被称为“长城抗战”。

外敌当前,北平医界及全国各团体于2月14日组成中国红十字会华北救护委员会,统筹救护行动。北平协和医院院长刘瑞恒[1]任主任、原协和医学院副院长[2]颜福庆、协和生理系主任林可胜等任常务委员,以工作地点紧邻战区、人员材料及医院移动自如为方针,在前线设立伤兵医院、在后方设立救护医院,前后方协力开展救护工作。

▲ 1933年5月,协和救护队员完成长城抗战救护工作后合影

华北救护委员会成立后,协和人踊跃参加,54人在前线救护点、后方医院和北平办事处工作(占华北救护委员会总人数的10%),与上海、南京、济南、长沙等地来支援的医务人员并肩作战。

中国红十字会华北救护委员会办事处设在北平,林可胜、关颂韬和王锡炽[3]负责人员安排、侯祥川[4]负责材料供应、方颐积[5]负责运输、袁贻瑾[6]负责统计、谢志光[7]任X光顾问。关颂韬夫人、刘士豪夫人、胡正详夫人、施锡恩夫人等协和家属作为干事为救护工作贡献力量。

▲ 中国红十字会华北救护委员会工作简图

林可胜教授因地制宜,把救护人员分为13个救护队,每队均由医生、护士和医学生组成,平均10人一队。第一、二、三救护队前往前线开展救护。卢致德、张纪正先后任第二队队长,队员包括周金黄、范日新、徐星盦、黄家驷、黄祯祥、柯应夔、李鸿儒、墨树屏、沈有泉、俞焕文等。张先林任第三队队长,队员包括汪凯熙等。

▲ 救护队员在密云县古北口前线

3月3日凌晨4时,卢致德带领第二救护队于暴风雪中出发。3月4日,林可胜、卢致德等前往喜峰口探查,计划在此开展救护工作。3月9日,日军占领了长城喜峰口第一道关口。29军派遣一支500人的大刀队浴血奋战,成功对日军发动了突袭,夺回喜峰口。第二救护队3月11日向遵化方向出发,抵达时正逢第一批伤兵到达该处,于是立即投入救护工作。

▲ 救护队员治疗前线转运来的伤兵

古北口是敌人进攻的重点。3月10日,张先林带领第三救护队向古北口方向出发,驻扎在密云东岳庙。队员们住在纸糊墙壁、稻草铺地的临时宿舍里开展工作,将伤员分类处置,转送至后方。古北口失陷后,救护队转移到密云县城东北三公里的檀营村。日军惨无人道,对附近村落手无寸铁的百姓进行多次轰炸。救护队挖有地道,因而多次幸免。轰炸后,救护队进县城救护百姓。

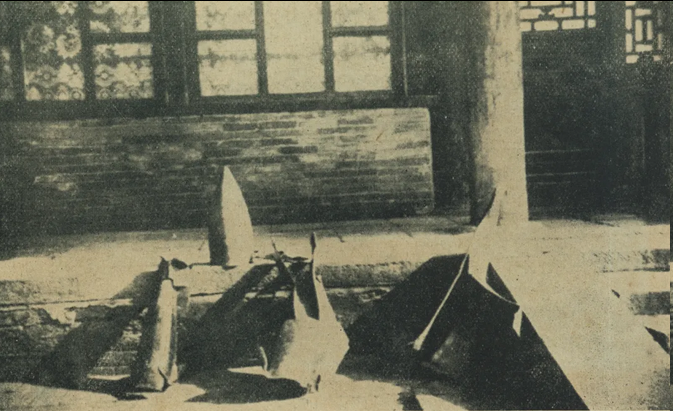

▲ 日军向救护队抛下的炸弹碎片

4月末,经过八昼夜的血战,南天门失陷。因伤兵众多,救护队决定留下来抢救伤员。5月10日,残暴的日军违反国际公法,轰炸了救护队临时医院。当时张纪正、黄家驷等在手术室预备施行手术,突然空中传来飞机轰鸣声,于是大家退至地道。看到飞机没有投射炮弹就飞走了,大家认为这是一架侦察机,就返回手术室开展手术。没想到过了一会儿日军向院内投下炸弹,当日院内炸死伤兵7人,墙外被炸死者48人,伤者20人,病室弹痕密布,一片狼藉。

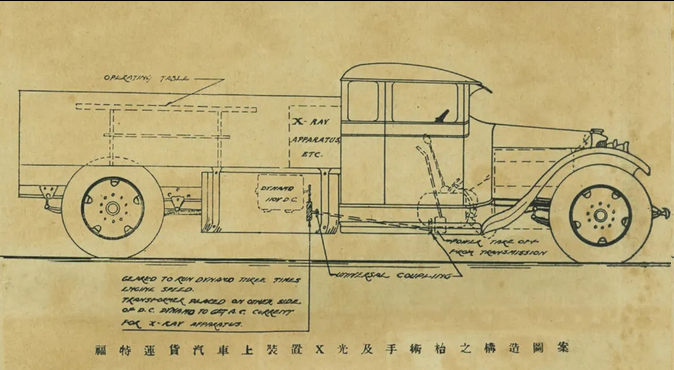

战伤患者骨折居多,协和救护队员携带轻便X光设备到前线开展救治,并通过把X光机的发电机轴连接到运输汽车发动机上的办法,解决了X光机供电不足的难题,在这样改装后的“X光汽车”上,为大量伤员拍摄了X光片,使这些伤员得到及时治疗。

▲ “X光汽车”改装图纸

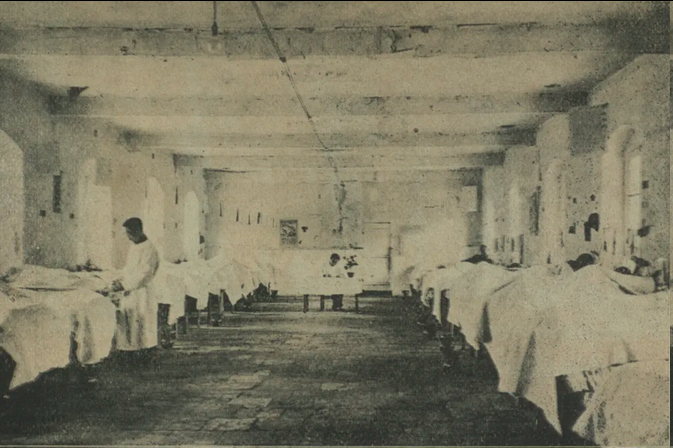

除前线救护队外,中国红十字会华北救护委员会设立了2所后方医院,接收前线转送的伤病员。其中位于通县帅府园的第一救护医院(可收治500人)医护人员主要来自协和。骨科助教授孟继懋、妇产科助教授王逸慧、妇产科住院医师林崧先后任第六七救护队队长,负责第一救护医院的医务工作。在此工作的还有内科助教吴朝仁、住院医师许世珣,眼科住院医师林景奎和罗宗贤,放射科助教荣独山,实习医生吴瑞萍、周寿恺、樊海珊、黄克维,以及神经精神病学襄教授雷门(R. S. Lyman)。除各科医生外,社会服务部派出社工王子明,护理部一次性派出12名男护士。其余留在协和医院的医护人员则加班加点工作,分担前往救护医院员工的工作。协和医院代理院长王锡炽任投入大量时间处理救护医院的管理和人员安排。需要专科诊治的重伤病人被转到协和医院继续治疗。高峰时,协和医院外科病房住院患者全部都是战伤兵士。

▲ 位于通县帅府园的第一救护医院病房

▲ 在第一救护医院工作的第六、七、八救护队。前排左五:孟继懋

长城抗战于5月结束,中国军队英勇杀敌,进行了殊死抗争。两个多月中,中国红十字会华北救护委员会全力从事救护,血汗交织,艰苦卓绝,救治伤兵和民众7486人。协和人主动舍弃优越的工作和生活条件,毅然决然共赴国难,以巨大的牺牲精神投身保家卫国战争的救援中,在长城抗战救护工作中发挥了组织和技术核心的作用,圆满完成了救护任务,谱写了一曲雄壮激昂的爱国之歌。

长城抗战后,日本帝国主义继续发动对华侵略,中国经历了艰难曲折的反抗侵略斗争,终于迎来了抗战的伟大胜利。抗战烽火中的协和人,组建中华红十字会救护总队,奔赴战场救死扶伤;为后方阵地输送物资;辗转全国各地行医和教学,保留医学火种,践行了国家兴亡、匹夫有责的铮铮誓言。

抗日救护精神早已融入协和红色基因,正因如此,在每一次国家需要、人民呼唤的时刻,协和人总能挺身而出,无畏前行。让我们以这份精神为炬,勇担时代使命,携手砥砺前行,为推动构建人类卫生健康共同体贡献力量!

注释

[1] 同时兼任北平协和医学院校长、卫生署长

[2] 时任红十字会第一医院(今复旦大学附属华山医院)院长,代表中华医学会参加华北救护工作

[3] 时任北平协和医院代理院长

[4] 1924年毕业于协和医学院,时任北平协和医学院药物学系副教

[5] 1927年毕业于协和医学院,时任北平协和医学院公共卫生系助教

[6] 1927年毕业于协和医学院,时任北平协和医学院公共卫生系助教

[7] 时任北平协和医院放射科代理科主任

参考文献

[1] 中国红十字会华北救护委员会报告[R]. 1935.

[2] 俞佑世编摄. 古北口回忆[M]. 上海, 1933.

特别致谢

上海图书馆《全国报刊索引》向北京协和医院提供了《古北口回忆》关键珍贵史料,为我们了解和还原历史提供了不可替代的生动教材,在此诚挚鸣谢。

文字 / 傅谭娉

图片 / 上海图书馆提供

编辑 / 傅谭娉