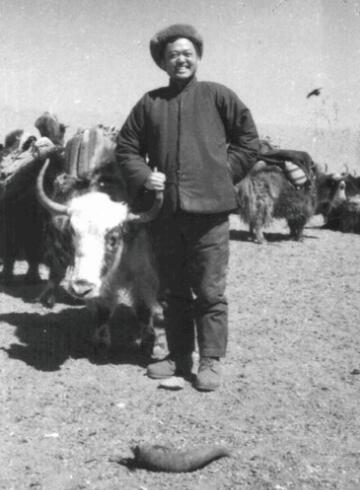

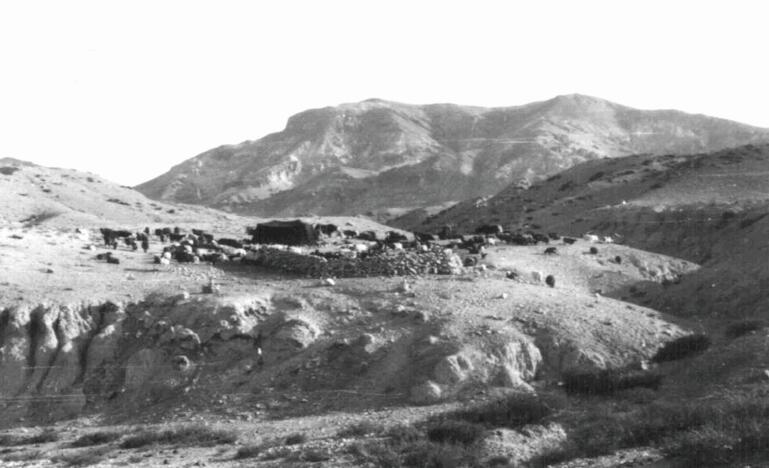

阿里地太大,人太少,所谓居民点最多也不过五六顶帐篷。各居民点之间相距很远,且常因牧场更替而迁移。老乡们医学观念淡漠,缺乏卫生常识。需委派外省市医疗队,采用巡诊方式,走到藏民的帐篷里去。地处高原雪山,吉普车用途有限,汽油供应成问题。此外,途中发生故障,或遭遇风暴袭击,后果将是灾难性的,因此医生外出巡诊必须骑马。阿里的马虽身形矮小,但能吃苦耐劳,单骑走千里,是我们可靠的合作伙伴。然而,从地理条件和人文因素来看,要依靠分批派出短期的、行医能力有限的医疗队,来缓解阿里地区的缺医少药,杯水车薪,难以取得实效。姑且作为“文革”非常时期的权宜之计,我如是理解。

按阿里地区医疗编制,各县及其管辖下的各区都设有医务所,配有专职大夫。但是,花名册上那些在编的大夫却不在岗,他们到哪里去了呢?据说在山下休病假。当我掀起医务所的门帘,发现室内空荡荡的,没有大夫,也没有病人。有的医务所竟能发现各种手术专用的器械箱(包括腹部手术、骨科手术)、麻醉机,未经组装的X光机等。几只大木箱尘封多年,我们医疗队是首次启封者。给我的第一印象是那里的大夫失职、不作为。有困难的地方需要有人去改变现状,逃离不应该。

问题也有令人费解的一面。如果个别医生旷于职守可能是个人因素。但多数医务所没有医生甘心留下来,这就要另当别论了。来阿里日子久了,我试着去观察周围的人。也许我不能以自己学医和从业的经历,去审视当年那些在编却不在职的年轻大夫们。他们很可能是医学院毕业的学生,没有机会接受正规的住院医生培训,刚出校门,懵懵懂懂,就被投放在医务所独当一面。他们既不是专科医生,也不是全科医生,孤军作战,没有老师带教,没有护士配合。这里有成套的手术器械但没有消毒锅,有X光机但没有胶片供应,要求他们独立读片,实在是难为他们。即便检查发现白内障、骨关节病、先天性心脏病或其他常见病,他们又能怎样办?他们感到阿里似乎不需要这样的大夫,专业发展空间很窄,前途渺茫。

向上级申诉吗?上级在哪里?在“文革”那段混乱喧嚣的年代里,谁能认真倾听年轻人的呼声?卫生行政部门制订了计划,按编制分配了大夫,按指标下拨了各项装备,至于大家怎么干,怎么发挥作用,从此再无人问津。换位想想,假如换做是我,处在当年阿里大夫们的那个年龄段,从大城市只身来到人烟稀少的蛮荒之地,我将到哪里去寻找那些为缺医少药而苦恼的病患呢?困守医务所,等待病人上门就医?实际上就是置之不顾。要改变现状,我应该做些什么呢?这就是1972年我发现的阿里。

我作为一个长期生活在大城市的人,突然来到一个贫穷边远地区,对这里的缺医少药简直难以想象。现实迫使我思考过去从未曾想过的问题。此番我有机会走进阿里老乡们的生活,做一丁点儿实际的服务,尽管苍海一粟,总比在批斗没完没了的城市里,心里要好受得多。我相信“文革”的灾难终将过去,西藏一定会发展建设得更好。阿里高原上的雪山,庄严而肃穆。雪山上的雪,圣洁而永恒。雪是慷概的,她给大地提供水资源,也给万物带来生机。阿里永远静静的,雪山永远静静的,此刻,我听到了她们真切的呼唤。