北京协和医院内分泌科联合妇产科、放射科在国内首次完成全国髋部骨折发生率和北京地区椎体骨折患病率的流行病学研究,首先揭示了中国绝经后妇女骨转换生化指标和维生素D水平的变化规律,同时联合上海第六人民医院在国际上首次鉴定了肥厚性骨关节病的致病基因,使原发性厚皮骨关节病成为第13种可治的单基因遗传骨代谢病。以上成果荣获北京协和医院2012年度科研成果奖一等奖。

中国髋部骨折发生率迅猛增加,50岁以上发病率女性是男性1.7倍

该系列研究成果表明,我国髋部骨折的发生率正在迅猛增加。自1990至2006的十六年间,北京地区髋部骨折发生率在50岁以上的男性中增加了1.61倍,女性中增加了2.76倍。相关成果发表在本领域顶级期刊《美国骨与矿盐研究杂志》(JBMR,2012)上,SCI分值达6.037,并在国际骨质疏松基金会年会上获奖,同时被《中国原发性骨质疏松诊疗指南(2011)》和国际主要学术组织所引用。

这项旨在调查髋部骨折发病率及其危险因素的流行病学研究,是由北京协和医院内分泌科夏维波教授、邢小平教授和妇产科徐苓教授带领研究组,先后在北京、南京、西安、成都、哈尔滨和桂林等六个地区开展的。研究组还在北京地区进行了椎体骨折患病率研究,组建了北京地区骨质疏松症流行病学研究网络,构建了椎体骨折患病情况数据库、影像库和标本库。

维生素D水平下降加大骨质疏松风险

在对大样本资料进行研究的基础上,研究组在业内首次报道了中国绝经后妇女骨转换生化指标和维生素D水平的变化规律,研究表明北京地区绝经后妇女维生素D缺乏普遍存在,血清25羟维生素D平均水平为13.2 ng/ml,仅为正常值的44%,并且随着年龄的增加维生素D水平呈下降趋势,血清25羟维生素D水平降低同高骨转换明显相关。该研究还首次发现携带MATN3基因单倍型4(AGTG)者与椎体骨折风险增加。

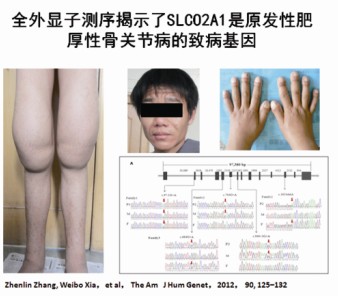

肥厚性骨关节病致病基因得到首次鉴定

原发性厚皮性骨关节病是一种严重的遗传性骨病,北京协和医院联合上海第六人民医院,在国际上首次发现SLCO2A1是原发性厚皮骨关节病的致病基因,使原发性厚皮骨关节病成为国际上第13种可以治愈的单基因遗传骨代谢疾病。协和内分泌科夏维波教授与上海第六人民医院章振林教授合作,对所收集的三个家系通过全外显因子测序,发现通过使用COX-2抑制剂可以显著缓解原发性厚皮骨关节病的临床症状。同时,研究指出前列腺素代谢异常、E2水平升高是肥厚性骨关节病的发病原因,进而推测一些继发性厚皮性骨关节病的可能病理生理机制,为阐明继发性厚皮性骨关节病的发病机理提供了重要依据。相关结果发表在《美国人类遗传学杂志》(AJHG)上,SCI分值高达10.636。

国际率先报道40余种佝偻病致病基因新突变型

佝偻病是另外一种常见的代谢性骨病。夏维波教授指出,近年来,随着营养缺乏性佝偻病被有效防治,遗传缺陷已成为佝偻病的主要病因。协和内分泌科充分发挥自身优势,在丰富的病例资源的基础上,建立了维生素D依赖性佝偻病I型、低血磷性佝偻病以及其他先天性骨骼发育不良等多种遗传性骨病患者的临床资料库和基因突变库,通过临床与基础研究相结合,对各类佝偻病都能做到准确诊断,筛查出致病基因,并取得良好疗效。此外,还在国际上首先报道了几种在亚洲人群中发现的遗传性骨病,并报道了40余种致病基因新突变型和部分存在于中国人群中的热点突变,为佝偻病和其他遗传性骨病的基因诊断和特异性治疗提供了重要参考。