在第十七届全国营养科学大会上,北京协和医院临床营养科主任于康领衔的研究团队,凭借《肌少症与肌少性肥胖症发病机制研究及基于标准数据平台临床诊疗模式的建立》系列成果,获第九届中国营养学会科学技术奖一等奖。团队历经十年推动我国肌少症领域研究与临床转化迈上新台阶,为保障老年群体及慢性病患者肌肉健康带来突破性解决方案。

构建“肌少症三级预防模式” 突破筛查瓶颈

肌少症是老年人及慢性病患者的“隐形健康杀手”,早期筛查难、诊断标准不统一始终是行业痛点。自2015年起,于康团队率先牵头创建“北京协和医院多中心前瞻性肌少症研究队列(PPLSS)”,打破单一中心、单一病种研究局限,构建覆盖健康成人、孕妇、肿瘤、2型糖尿病、骨质疏松、炎症性肠病等多群体的肌少症数据库。

基于不同诊断路径、标准和海量人群数据,团队取得了多项突破性进展。

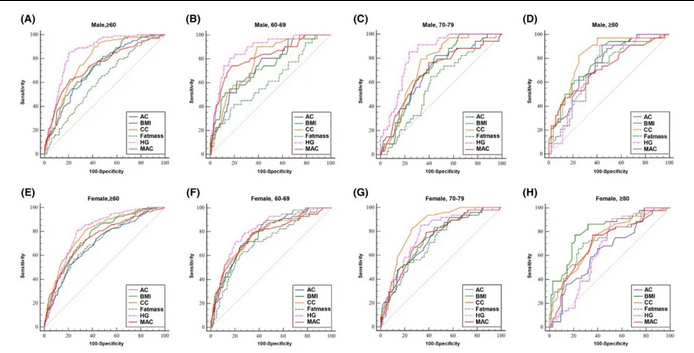

团队在国际权威期刊Cell Proliferation报道我国肌少症与肌少性肥胖症的真实患病率,并创新性提出适合中国老年人的人体测量指标切点值,这一成果标志着既往依赖欧美人群数据的筛查标准被“中国定制版”取代,“新标准”更加贴合国人身体特征。

团队提出的适于中国居民的“肌少症筛查协和指数(PUMCHSindex)”、肌少症筛查SARC-F表的标准化中文版及改良版,使社区卫生服务中心、养老院等基层机构摆脱了对专业肌肉质量检测设备的依赖,为大规模开展肌少症高危人群筛查、建立肌少症三级预防模式奠定基础,其预警筛查功能有望成为守护肌肉健康的“数字疫苗”。

▲人体测量指标切点值

首创“代谢老化循环”理论 解码发病机制

“为什么有些BMI正常的人也会出现肌肉衰减?”“肌少症和肥胖为何常常‘结伴而行’?”聚焦长期困扰学界的问题,于康团队给出了答案。

团队聚焦慢性炎症与肌少症的关联,通过血清因子分析发现:促炎因子肿瘤坏死因子类弱诱导细胞凋亡因子(TWEAK)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)水平升高会增加肌肉衰减风险,胰岛素生长因子-1(IGF-1)、胰岛素、脂联素能有效保护肌肉。这一成果于2019年4月发表在国际肌少症领域顶刊Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle(JCSM,IF=12.511),为后续机制研究奠定了重要基础。

2022年,于康团队率先提出关于脂肪异位分布导致骨骼肌衰减的“代谢老化循环”理论,揭开了肌少症发病和进展的重要机制,相关研究成果再次发表于JCSM。该论文不仅入选“2024年度全球前1%ESI高被引论文”,还入围了国际权威出版商Wiley下载和引用论文“Top10”,标志着我国在肌少症机制研究领域获得了国际学界高度认可。

▲“代谢老化循环(metabagingcycle)”理论

为进一步精准量化脂肪异位沉积的影响,团队引入Slice-O-Matic人体成分分析软件,精准测量肌脂肪变性对骨骼肌衰减的影响程度,实现人体成分评估从“整体”到“局部”的突破。

2021年,于康带领团队联合国内多家三甲医院将研究延伸至“肥胖相关肿瘤”领域,通过建立“PPLSS姊妹研究系列”证实:肌脂肪异位沉积与不同肿瘤患者无进展生存期有相关性,为肿瘤患者的个体化干预提供了全新视角。

搭建数字化平台 构建标准化诊疗模式

十年来,于康团队累计招募6000余例研究对象,搭建了国内首个标准化肌少症数字化平台。该平台不仅实现了肌少症相关数据的规范化管理,还基于人工智能技术构建了临床干预预测模型,为精准诊疗提供决策支持。

2024年9月,团队编写的《肌少症与肌少型肥胖症的标准化数据集》正式出版,并完成软件著作权登记,成为我国首部肌少症领域标准化数据指南,为行业研究提供了统一的“数据语言”。

在此基础上,团队进一步构建并落地“筛查-预警-诊断-干预”全链条临床诊疗路径。针对肌少症老年患者,以“营养+运动”为基础的强化生活方式干预,能显著降低受试者体内炎症水平、促进胰岛素等激素分泌,有效改善肌肉状况。“乳清蛋白+抗阻运动”“乳清蛋白+维生素D+Omega-3”等精准干预方案,可有效减少肌肉组织的“负性调节因子”,增强“正性调节作用”,在降低炎症、改善体脂异常分布的同时,显著提升受试者肌肉质量与力量,进而改善生活质量。

针对特殊人群,团队基于“脑-肠-肌轴”靶向调控机制,首次建立炎症性肠病肌少症患者干预新靶点,证实了肠道菌群改变、胆汁酸代谢异常与肠易激综合征相关肌肉衰减的关联,为这类难治性肌少症患者开辟了全新治疗方向。

▲肌少症与肌少症性肥胖标准数据集

从破解筛查难题到解码发病机制,再到搭建全链条诊疗平台,于康团队用十年深耕实现了肌少症研究的里程碑式跨越。于康表示,随着标准化数据采集推广、数字化平台普及,团队将继续推动肌少症诊疗技术的规范化、普惠化,为守护我国居民肌肉健康、提升老年健康水平贡献更多“协和方案”。

文字/李春微 王璐

审校/于康

图片/临床营养科提供

编辑/王璐