结直肠癌是我国最常见的消化道恶性肿瘤之一。随着人们生活水平的提高,饮食习惯和饮食结构发生改变,高脂肪高蛋白食物摄入量增加,结直肠癌的发病率日益升高。根据国家癌症中心发布的最新数据显示,2022年我国结直肠癌新发病例51.71万,发病率高居恶性肿瘤第2位,死亡病例24.0万,高居恶性肿瘤第4位。

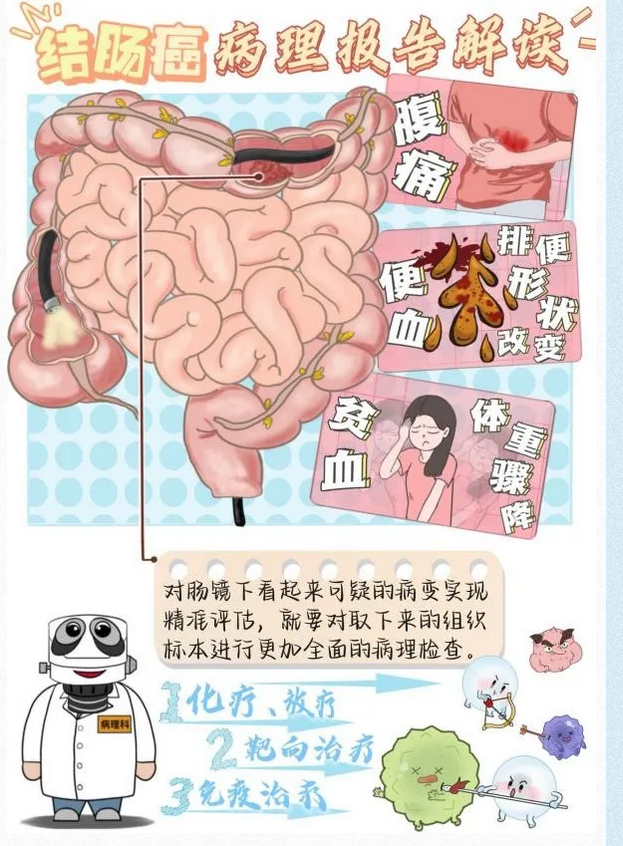

结直肠癌初期临床症状并不特殊,主要表现为腹痛、大便形状及排便习惯改变、贫血、体重骤减和便潜血,常常容易被人忽略,对于高风险人群和有临床表现的人群,医生一般会建议进行肠镜检查。

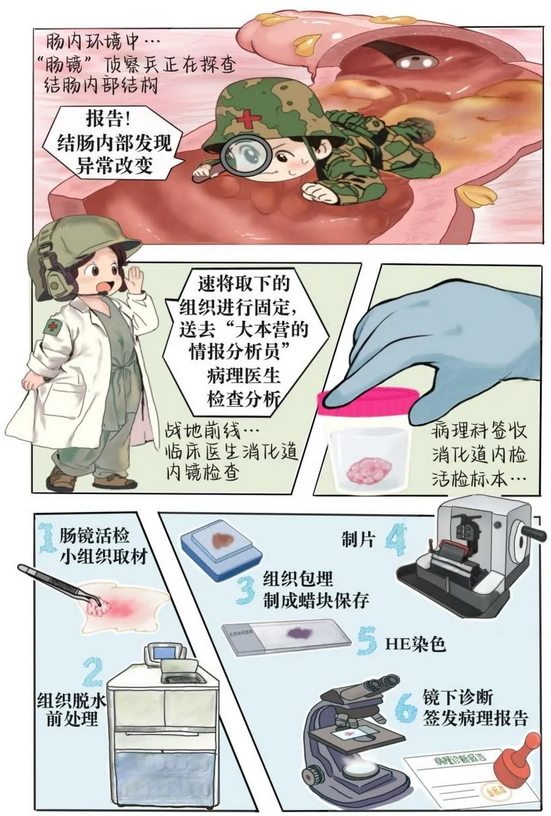

但有些患者提起肠镜检查就十分恐惧,其实肠镜就像我们肠道的“侦察兵”,不仅能够直接看到结肠内部是否有异常改变,还能够钳取下这些“可疑的异常病变”,送给“大本营的情报分析员”——病理医生来进行检查,也就是临床医生口中的“消化道内镜活检”。今天,北京协和医院病理科“智病就人”科普团队就跟您聊一聊结直肠癌病理报告到底能“报告”些什么。

通过肠镜取下的可疑组织都是很小的标本,直径一般为0.1~0.2cm大小,也就是只有小米粒般大小。检查人员就像战场上的侦察兵一样,发现这些“问题”,运送到病理科经过层层关卡进行解密分析。这样的“小米粒”经过脱水、包埋、制片、诊断等一系列处理分析后,病理报告能够传达的信息主要是它有没有“癌变”,也就是这一片领地有没有人“叛变”。

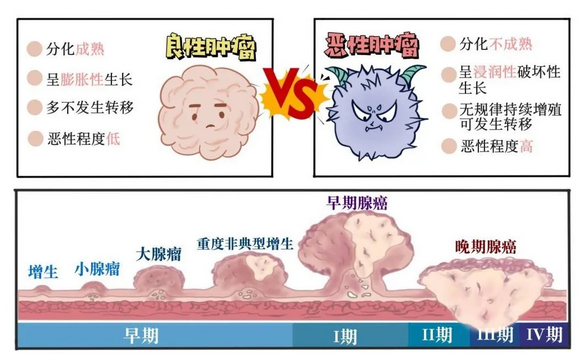

如果癌症已突破了第一道城墙-基底膜,到达更深层的区域,就诊断为“浸润性癌”。如果病变表浅或者是带蒂息肉,粘膜切除或活检可完整切除。病理报告上会给予临床医生更多的信息,例如肿瘤类型、浸润深度、脉管神经侵犯情况及切缘情况等。

因此,病理报告能够帮助我们回答:肠镜下看起来可疑的病变到底是不是癌?如果是癌,那么它的生长情况如何?不过,常言道“巧妇难为无米之炊”,也因为肠镜钳取的组织有限,所以往往仅能确定肿瘤性质,无法提供更详细的信息。

外科手术切除是结直肠癌治疗的主要方法,术后可以采取化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗等方法,从而彻底消灭肿瘤。

从这么多的治疗手段中,临床医生如何为每位患者挑选最适合的治疗方案呢?

若要制定最适合每个人病情的治疗方案,就需要对肿瘤进行详细的个性化评估。而帮助临床医生实现这种精准评估的武器,就是对手术切除的标本进行更加全面的病理检查。

结直肠癌手术标本病理检查报告现已模板化、规范化。它能够告诉我们很多信息,其中有三点尤为重要:

1、肿瘤组织学类型和分化程度:首先需要在临床诊断基础上明确具体的病理类型。虽然都是结直肠癌,但是在病理分型中,有腺癌、印戒细胞癌、黏液腺癌、神经内分泌癌等等,其恶性程度大相径庭。而肿瘤分化可以说代表了肿瘤的“颜值”,癌细胞分化程度越高,患者预后也越好。

2、浸润深度:肿瘤的发展就是一场侵略战争,肿瘤越严重,浸润深度越深。因此,病理科医生需要仔细评估肿瘤的浸润深度。此外,肿瘤还可以通过血管、神经束这种快捷通道绕开屏障偷袭,如果发现了肿瘤脉管瘤栓和神经侵犯,也就意味着出现高危因素,要引起重视。

3、淋巴结转移情况:结肠周围脂肪中存在着大大小小的淋巴结,他们是重要的免疫堡垒,如果它们被突破,就相当于我们的身体又损失了一个军事要塞。明确有没有淋巴结转移,以及是哪些淋巴结发生转移,有助于医生全面了解肿瘤与我们身体交战的战况,如果已经有一部分淋巴结发生转移,就需要增大援军(比如化疗、放疗、靶向治疗等治疗手段),帮助我们对抗肿瘤。

除此以外,病理医生还会根据每个患者的具体情况决定是否加做病理辅助检查,例如:免疫组织化学染色、特殊染色或者分子检测等,有时是为了确定肿瘤原发部位及疾病类型,有时是为了指导临床医生治疗。就如同侦察兵侦查敌情时会根据地势、风向等条件的差异来选择不同侦查手段,查明敌方的情况。病理科医生常规会对结直肠病人进行错配修复蛋白的检测,发现错配修复蛋白缺失的病例,因为这部分患者对特定药物不敏感,并且可能存在某些家族性综合征。这些错配修复蛋白缺失的病人需要进一步进行基因检测。

大家常说的基因检测属于分子病理检查的范畴,也是病理检查的一部分。分子病理检测相当于情报分析员对收集的情报信息进行深入的解码,在基因层面上了解肿瘤的生长特点、机制。对于结直肠癌患者而言,分子病理检测能揭秘很多细节,如帮助精准诊疗,甚至发现亲属的潜在患病风险。目前,根据最新的国内和国际研究进展,建议对所有确定为结直肠癌的患者检测肿瘤组织基因突变情况(无论是活检标本还是手术标本)。

结直肠癌中常见的的基因检测项目可分为指导用药、遗传性筛查和预后评估三个方面,主要包括:KRAS、NRAS、BRAF基因突变情况,4种错配修复蛋白(MLH1、MSH2、MSH6、PSM2)表达或微卫星状态及其他用药靶点的检测等。这些专业名词听起来可能云里雾里,大可不必纠结它们的含义,医生会根据这些检测结果确定诊疗方案。

如果想要进一步了解,我们就来举个例子:比如某位结肠癌患者做了基因检测,发现自己“无KRAS、NRAS、BRAF基因突变,错配修复蛋白表达有缺失,有高频微卫星不稳定性 (MSI-H)”,就可以知道,这位患者没有KRAS、NRAS、BRAF基因突变,那么使用一种“抗表皮生长因子受体单克隆抗体”的治疗效果可能会比较好;此外其肿瘤“错配修复蛋白表达有缺失,有高频微卫星不稳定性 (MSI-H)”,说明其使用免疫治疗的效果也可能比较好;同时,具有“高频微卫星不稳定性 (MSI-H) “还要警惕其发病是不是具有遗传因素,这个时候,医生还会详细询问这位患者的家族史等信息。

有些患者好奇,自己的肿瘤到底是有突变好还是没有突变好?其实,肿瘤的基因检测结果只是反映了它背后的分子机制,无论哪种情况都有相对应的治疗方案,而且同一种基因突变在不同的肿瘤中还可能发挥完全不同的作用。

以上,就是我们对于结直肠癌病理报告简单的解读与阐述。一份病理报告的完整呈现,基于前期临床医师所做的大量工作,包括详细填写病理标本送检申请单、准确描述手术所见并清楚标记各部位淋巴结、附注术前患者所做的相关临床辅助检查结果等。这种临床与病理相互交流、信任和配合的共同协作,能够真正有助于建立正确分期、改善患者预后、指导临床治疗。

文字/任新瑜 陈龙云 腾新仪 柯心怡

图片/腾新仪

审核/杨红 梁智勇

编辑/洪成伟