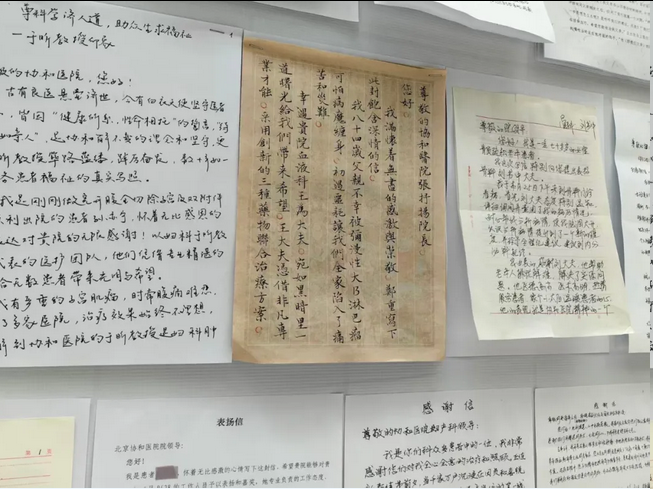

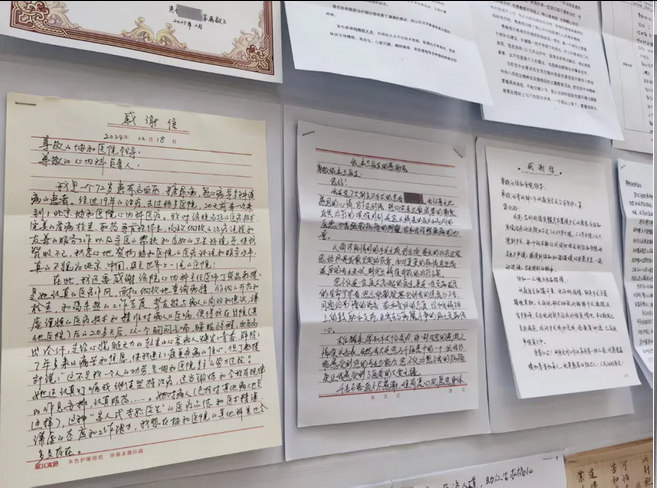

在第八个中国医师节到来之际,北京协和医院门诊楼内,多了两面天蓝色主题墙。一面墙上,是由患者感谢信组成的爱心;另一面,是写满患者真情留言的“表白墙”。据不完全统计,今年医院已收到感谢信近千封、锦旗两千余面。

一句句质朴真诚的感谢,诉说着患者的心声:“‘放心,我会照顾好老人家!’在护送妈妈进入手术室后,一位麻醉医师忽然回头对我说。我至今不知道这位身量高大的医师名字,但那一瞬间,我觉得独生女也不孤单了。”“6月19日凌晨3点,刚下急诊手术的团队,不顾疲惫,又到抢救室查看我父亲术后情况。我父亲还说不了话,但眼泪一下子涌了出来……”

知难而进,在不确定中锚定希望

患者不安,医者不怠。对患者而言,协和医生不仅是身体的疗愈者,更是人生风雨中可依靠的精神支柱。

7月中旬,一则协和医生在地铁上救人的新闻上了热搜,几天后,家属送来了感谢信。“意外猝然降临——老伴毫无征兆地突然倒地,陷入深度昏迷。贵院的阮戈冲医生挺身而出,立即开始进行专业的心肺复苏。他专注的神情、沉稳的双手、额头滚落的汗珠,都传递着一种坚定的信念和强大的力量。正是他这份令人动容的坚持和精湛的急救技术,硬生生地将我的老伴从死亡线上拉了回来!当看到老伴终于恢复了微弱的自主心跳时,我激动得几乎无法言语……”

一位来自四川的喉癌患者曾陷入绝望:多家医院判定需要进行喉部全切手术,术后将失去发声能力。而他已经双下肢行走困难、一侧听力严重受损,失语无疑会让本就几乎陷入绝境的生活更加雪上加霜,因此他拒绝手术、听天由命。辗转至北京协和医院后,耳鼻喉科副主任陈兴明仔细研判,给出了“可做半切手术保留说话功能,但术后可能会有呛咳”的方案,患者与家属重燃希望。术前,他与家属长谈,逐项解析方案与风险,赢得充分信任。术后,他常常清晨7点便到床旁查看恢复情况,叮嘱注意事项。家属在感谢信中写道:“从前在电视里看到知名医生平易近人,以为都是剧情演绎,没想到现实中真能遇到您这样的好医生!”

“过去这一年,于我而言是漫长而又黑暗的煎熬:左侧青光眼失明的痛苦尚未消散,右眼白内障恶化又将我仅存的一点光感也几乎剥夺殆尽。”在重新获得光明后,一位眼科患者提起笔,给眼科王造文副主任医师写下了满满三页感谢信。“‘你的眼睛还有复明的希望’,您这句话,于我而言不啻天籁。我是高风险病人,别的医院都不敢为我治疗。手术那天,当我躺在手术台上,听着您沉稳而又专业的指令,时间仿佛在那一刻静止,而我的命运却在您的手中悄然改变。当术后的纱布被缓缓揭开,那一刻,我看到了您的笑脸,看到了医院病房里洁白的墙壁和窗外湛蓝的天空。我以为这辈子都只能在无尽的黑暗中度过,谁能描述这一刻从黑暗走到光明的心情?如今,我的右眼视力已经恢复到了0.8的水平,这是我几十年都未曾奢望过的清晰。”

“命运的重击突如其来:消化道大出血抢救7天,凝血功能极差却病因不明,禁食禁水、不能下地,再出血就可能致命。”一位患者回忆起那段黑暗时光仍心有余悸。转诊至北京协和医院后,她被确诊为罕见的获得性凝血因子V缺乏症,血液内科蔡华聪副主任医师接诊了她。“在我最绝望时,您坚定地对我说,‘你的病能治好!’您的话就像一道光,给了我无穷的信心和力量!”如今,患者已能像常人般生活工作,“在您的精心治疗下,我重拾了感受世界美好的能力。协和,不愧是百姓心中的‘神’!”

风湿免疫科田新平主任医师的一位患者,曾因三次不明原因胎停而备受煎熬。“第四次怀孕时,在您的细致检查下,确诊了抗磷脂综合征这一关键病因。您不仅以精湛的医术制定了精准的治疗方案,更通过与产科的高效协作,全程管理我的孕期状况,持续精准调整用药,多次化解了潜在风险。特别是在孕早期,我频繁出血,三次胎停的阴霾再度袭来,让我极度揪心。您及时为我调整用药方案,嘱咐我多休息并给予我温暖的鼓励,让我在焦虑中重拾信心。如今,我的孩子健康出生,已经1岁了。在我漫长而艰辛的求子路上,是您的专业诊疗与无私关怀,圆了我做母亲的梦想。”

有时候,医学是不确定的科学,如同深海中的一叶孤舟,需要医生、家属、患者一起掌舵。“再努力一下”“再想想办法”……协和医生以知难而进的担当,在不确定性中锚定希望,构成了通往健康之路的灯塔。

双向奔赴,让医学带着温度前行

美国外科医生约书亚・梅兹里曾记录过一个难忘的瞬间:当他向患者儿子告知母亲因手术并发症离世时,年轻人沉默几秒后说:“好的,我们马上就到。谢谢您的努力,她现在可以休息了。”

这句平静的回应,让约书亚深深感慨:推动医学巨轮向前的,从不止于个体的智慧、时代的机遇与科技的合力,更植根于人类与生俱来的信任、理解与宽恕。医生不会因为患者家属的这句话而消解内疚与痛苦,却能从中汲取继续前行的勇气——这份理解,恰是医学在面对生死不确定性时,最坚实的精神支撑。

一位患者家属写道:“65岁的父亲罹患小细胞肺癌,确诊时已广泛转移。在协和医院近半年的治疗里,他经历了六次化疗、三次放疗,癌细胞的扩张虽激进,但呼吸与危重症医学科、缓和医学中心、放射治疗科等多科室的医生,不仅以高超医术给予了规范诊治,更在父亲走向生命终点的过程中,为我们家属提供了极大的心灵抚慰——这是我们就诊前从未想象过的。”面对亲人离世时沉重的过程,家属恐慌无措,协和多学科团队的照护,既全力救治患者,也耐心陪伴家属做好与亲人的“告别”。最终,父亲的骨灰撒向大海,一路繁花相送,家属特意送来感谢信,“这是全家的共同决定,相信也是父亲所乐见的。”

医者,既疗身疾,更愈心忧。一位姑娘在感谢信中写道:“忽然从学生变成了‘妇科肿瘤病人’,我完全适应不了命运这场恶意的玩笑。”所幸,她遇见了妇科肿瘤中心主任向阳,“向大夫是优秀的医生,也是和蔼的长辈,每次见面总带着微笑。就像他的名字——向阳花开,一想起来就让人觉得美好。”他看着难过的姑娘轻声说:“希望下次见到你,不要哭了。”正是这份高超医术与温暖态度的交织,让患者悄然卸下紧绷与悲伤,逐渐变得勇敢。

一位高龄患者则用两张笔走龙蛇、力透纸背的手写信,传递着同样深切的感激。老人身患高血压、糖尿病、冠心病等多种慢性病,19年间辗转多家医院,20天前首次来到北京协和医院。“心内科丁荣晶大夫太认真了,耐心细致地询问病情,严谨地开药检查,态度和蔼亲善,像挚友般与我商议、给我建议,医嘱精准周到。”在她的照护下,这位曾因心衰而胸闷气喘、睡眠惊醒、血压高、走百米便腿软的老人,仅20多天就重拾活力,找回了康复的信心。丁大夫还反复叮嘱她坚持治疗、适度锻炼、规律作息、按时服药——这份“家人式”的关爱,让老人由衷赞叹。

协和医生以专业与温情,为患者拨开病痛的迷雾,照亮康复前路。

管理赋能,让优质医疗触达四方

从“医联体联动”到“云端沟通”,体系创新与科技赋能正让优质医疗资源触达更多角落,成为守护万千患者生命健康的有力支撑。

一位胰腺癌术后的患者转入医联体医院继续治疗,家属坦言“全程没有丝毫担忧”,“协和基本外科有一位大夫常驻医联体医院。每天的治疗情况、身体指标,两院医生也都保持着密切沟通。”这种“无缝对接”,来源于北京协和医院强大的医疗体系支撑,更让患者在不同诊疗阶段都能感受到连贯的人文关怀。

一位来自山西的肝癌患者曾陷入绝境:当地医院判定无法手术,家属几近绝望。挂到肝脏外科副主任赵海涛的门诊后,希望重新燃起。赵海涛凭借专业判断迅速制定“化疗+免疫+靶向药”综合方案,治疗中精准把控用药与检查节点。更暖心的是,团队从治疗之初便组建起沟通群,打造“云端守护”:检查结果解读、用药调整、突发不适指导,医护人员总能在第一时间回应。这份跨越空间的关怀,既免去了患者频繁往返北京的奔波之苦,更让病情变化时的专业支持从不缺席。患者在感谢信中写道,“肝脏外科团队的负责与耐心,让艰辛的求医路始终有温暖相伴。”

一封封感谢信,蕴藏着最真挚的情感表达,有“救命之恩”的刻骨铭心,有“细节之暖”的反复提及。透过这些文字,我们看到的不仅是北京协和医院医护人员的医者担当,更是无数医护人员用专业与关爱在患者心中播下的希望种子,是医者仁心与患者信任碰撞出的人间四月天。

文字/干玎竹

图片/孙良 肖雄 李倩玉 马盼盼 干玎竹

编辑/干玎竹 陈恔