各位老师、同学,大家好!我是2022级临床医学博士后,来自病理科的肖胤勃。很荣幸能够站在这里与大家分享过去三年的协和时光。

回想三年前,我正在国外读书,即将毕业。北京协和医院临床医学博士后项目的招收简章就像一道光,让我感到兴奋、又忐忑。我一遍遍地翻看通知,深知项目竞争激烈,每一个环节都充满了挑战,还是抱着试试看的心态,毅然踏上了这条赛道。

通过报名、笔试、面试的选拔,我有幸加入了北京协和医院病理科。从此,“如履薄冰,如临深渊”的箴言深深烙印在我的心里,激励着我谨慎前行。

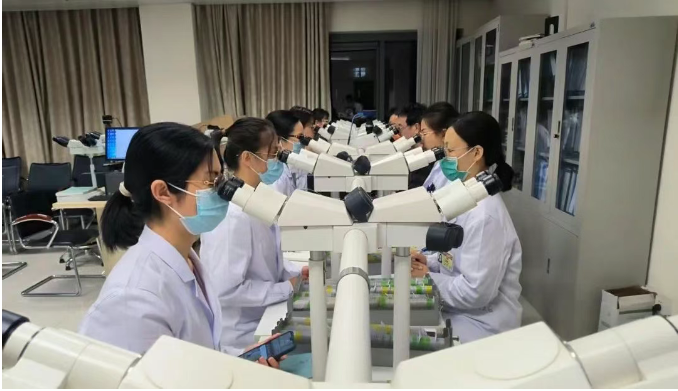

初识病理的我感到困难重重,“压力山大”。厚厚的病理学书籍,那些千奇百怪的镜下形态,让人感到怎么学都学不完,有时甚至心生倦意。随着医学的快速发展,B超、影像、核医学等兄弟科室的术前报告日益精准,我有时像“复读机”一样,在玻片后一遍遍地重复着诊断。我没有感受到过外科的“快刀斩乱麻”,也没有过内科“病人因我而好转”的成就感。我一遍遍地问自己,病理,到底是为了什么?

直到这件事,让我找到了答案。

那时,我刚参加工作不久。在一个周末,妇科紧急预约冰冻病理。这是一位25岁的孕产妇,发现盆腔肿物1月入院,肿瘤标志物明显升高,肌酐呈进行性升高。临床怀疑肿物压迫,引起肾功能不全,拟行急诊手术,备肿瘤细胞减灭术。情况十分危急,每一秒都在吞噬两条生命。

标本送到病理室后,取材、切片、染色,每个环节都紧锣密鼓地进行着。当切片送到老师手里时,我突然感觉全世界都安静了下来,只能听见老师旋转显微镜的声音。老师反复阅览显微镜下的切片,皱了皱眉,又翻开病历,认真地寻找着蛛丝马迹。我看到了老师的纠结,但初入病理的我并不知道背后的原因。老师叫来三线,经过一番讨论,慎重地在冰冻报告上写下“淋巴瘤”的诊断。在场的所有人都大吃一惊。

淋巴瘤的病理诊断本就充满挑战,冰冻诊断淋巴瘤更是一种冒险,它源自于绝对的专业自信。

妇科打电话来反复确认诊断后,将患者转运至血液内科继续治疗。最后,经过妇科、病理科、血液内科的通力合作,患者、胎儿、子宫和卵巢全都保住了。一切,都维系在这张4微米的切片上。

那一刻,我第一次真切地感受“病理”二字的分量。

或许,我不是显微镜后的复读机,而是悬崖边的最后一棵稻草。我面对的不是冷冰的玻片,而是一个个炙热的生命。病理,就是为了给临床、给患者一个最笃定的答案。

“严谨、求精、勤奋、奉献”这八个字的协和精神代代相传,绵延百年。未来的日子,我们会有焦头烂额的时刻,会有左右为难的抉择,但有协和精神的指引和激励,坚持这份对医学事业的热爱,我们就是自己的英雄!

文图 / 肖胤勃

编辑 / 傅谭娉 陈恔