党的二十届三中全会明确提出,促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。2025年全国卫生健康工作会议将“实施医疗卫生强基工程”作为2025年乃至未来几年医疗卫生领域工作重点。

近年来,北京协和医院着力打造医联体建设的“协和模式”,充分发挥罕见病诊疗研领域的引领示范作用,助力医联体单位提升罕见病诊疗能力。近日,北京协和医院与北京市第六医院合力成功救治一例阵发性睡眠性血红蛋白尿患者。在北京协和医院的带动下,越来越多的医联体单位正在罕见病诊疗同质化、规范化建设上迈出坚实的步伐……

隐匿病征 步步惊心

自2023年起,赵女士出现过两次血尿,但症状很快自行消失,检查也未能查出原因。2024年,赵女士感到浑身乏力、头晕,又发现了“缺铁性贫血”,服用补铁药物后,虽贫血有所改善,但乏力却越来越重,还出现了皮肤和眼睛发黄。

在家人的再三催促下,赵女士再次到外院检查,因抗人球蛋白试验(又称为Coombs试验)呈弱阳性,被诊断为自身免疫性溶血性贫血(AIHA)。这是一种常见的溶血性疾病,由于红细胞被自身抗体破坏,患者会出现贫血、黄疸和尿色加深。赵女士先后接受了激素及CD20单克隆抗体等免疫抑制治疗。虽然复查抗人球蛋白试验都呈阴性,但她的贫血却越来越重,最近一个月还出现了腹痛,令赵女士寝食难安。

抽丝剥茧精准破局

赵女士一家来到北京协和医院。血液内科陈苗教授仔细分析赵女士的病情后,敏锐地捕捉到关键细节:溶血性贫血伴有发作性血尿,血清乳酸脱氢酶(LDH)显著增高,数值超过2000U/L。这些特征让她迅速将目光聚焦到一种罕见病——阵发性睡眠性血红蛋白尿(PNH)。

PNH以血管内溶血为特征,大量铁元素随尿液从肾脏流失,因此患者常合并缺铁性贫血,腹痛也是PNH常见的临床表现之一,这也解释了赵女士此前的种种症状。

为明确诊断,陈苗教授安排赵女士进行外周血流式细胞术检查,这是确诊PNH的金标准。结果证实了陈苗教授的判断,赵女士患的正是PNH。

▲ 陈苗教授在查房

得知自己患上罕见病,赵女士充满恐惧。陈苗教授耐心地开导她:“虽然PNH会引发诸多并发症,但医学飞速发展,靶向治疗能够帮助多数PNH患者恢复正常生活。”陈苗教授的话让赵女士重新燃起了战胜病魔的勇气。赵女士通过医联体绿色转诊通道,快速转至北京市第六医院血液科接受进一步住院治疗。

多科携手曙光可期

北京市第六医院血液科主任郑雯琦带领团队接过接力棒,给予赵女士依普可泮口服治疗。赵女士的溶血症状迅速得到控制,血清乳酸脱氢酶(LDH)指标明显下降。但持续的腹痛仍在折磨着赵女士,使她备受煎熬,焦虑情绪也日益加重。

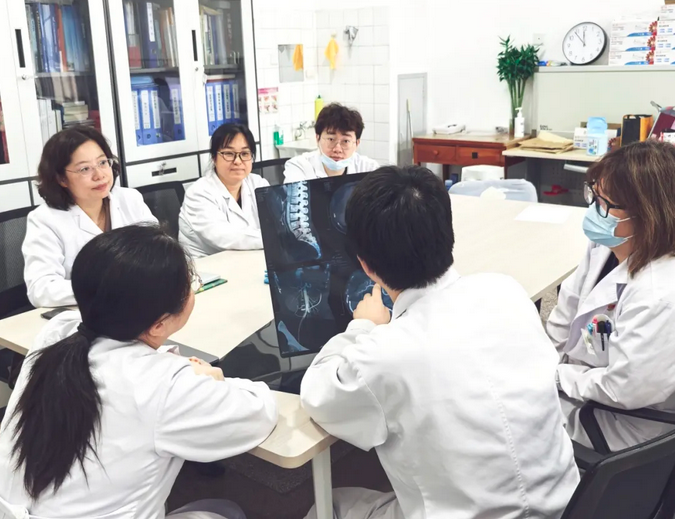

▲陈苗教授与北京市第六医院血液内科团队讨论患者病情

六院当即启动多学科会诊,多学科专家在赵女士的腹部血管成像CT片分析中,揪出了她腹痛的“元凶”——肠系膜上动脉血栓。明确病因后,六院血液科与消化内科、血管外科紧密协作,共同制定了进一步强化抗栓和对症治疗方案。在多学科专家团队的精心治疗和护理下,赵女士的病情逐渐好转。

在与罕见病“缠斗”的日子里,赵女士曾陷入绝望。幸运的是,在北京协和医院与北京市第六医院的医联体合作助力下,团队精准锁定病因,多学科紧密协作,为赵女士点亮了生命之光。

文字/北京市第六医院党委办公室

图片/北京市第六医院提供

编辑/李苑菁 陈恔