曾宪九教授非常重视的巨著《外科患者的代谢诊疗》出版于1959年。此书珍藏于协和图书馆。

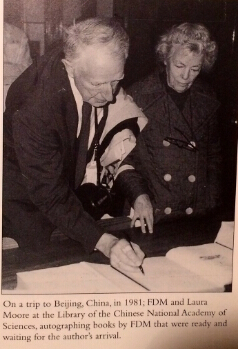

该图为本书作者穆尔来京访问时在原版书上签名。

今天是我的老师曾宪九教授百年诞辰纪念。曾教授一生寻求知识,追求真理,敬畏生命,虽然动荡岁月多磨难,但他坚持创新和创业,为协和医院的建设和发展,留下宝贵的遗产。

危重病医学是一门新兴的临床学科。曾教授觉察到20世纪60年代以来,ICU建设在全球范围内形成可观的态势。某些生理或病理生理学的实验室技术,直接进入临床实践。新理念与新技术结合,必将推动学术的发展。幸逢改革开放政策的实施,1979年曾宪九教授委派他的学生出国学习。1982年,创建外科ICU。1984年,按国际理念,协和建立了中国第一家综合性ICU,他亲自命名为“加强医疗科”。曾宪九教授是危重病医学在中国的启蒙者,是奠基人。

为什么危重病医学能强烈地吸引曾宪九教授的注意力?纵观历史,曾教授注意到从古代外科到现代外科曾经历漫长过程。如果没有麻醉药物的发现和输血研究成功,没有微生物学说以及无菌技术的应用,没有生理学、病理生理学以及生物化学等方面发展,现代外科将无法超脱古代外科处理体表外伤或浅在部位病变的局限性。曾教授撰文写道:“外科学的重大突破都是由于基础医学的进展而得到促进的”,并亲身投入ICU的实践。当发现ICU可以为外科临床基础研究提供较为理想的基地之时,曾教授以坚定的毅力扶植其成长。

有两位学者对曾教授学术理念的形成产生深刻影响。一位是被尊为“实验医学之父”的英国外科学家约翰•亨特(John Hunter),一位是哈佛医学院外科教授弗朗西斯•穆尔(Francis Moore)。把外科临床基础研究推向新的制高点的受亨特和穆尔的启发,二十世纪60年代初,曾教授创建协和医院外科代谢与营养实验室。他充分注意到“生物化学的进展使我们对外科病人体液平衡、营养代谢、创伤反应、伤口愈合等外科基本问题有较深入的了解,从而提高手术治疗效果”。他的指导思想非常明确,“临床基础研究是把基础科学最新成果应用于临床,把临床发现的问题反馈基础科学,用实验研究的方法进行探索。目的在于解决临床问题,改进治疗”。在那个已经过去的动荡年代,能够取得令人瞩目的成就,在中国外科学界,曾宪九教授无疑是独领风骚者。

回溯历史,我们惊奇地发现,协和医院外科代谢与营养实验室,在二十世纪60年代和80年代两个阶段的研究,恰恰为危重病人机体反应和器官功能支持等课题打下了基础。机体反应和器官功能支持是奠基石,支撑着危重病人加强医疗的主体框架。如果没有曾教授一代人早年开拓探索,危重病医学在中国将是无根之木。

曾宪九教授有国际视野,思维缜密,坚持“研究课题从临床上来”,不脱离学科原有的基础和特色。在改革开放大好形势下,他决定以胰腺外科的研究为主体,同时深入外科营养支持的研究,并且创建ICU,由此形成基本外科发展的“拳头”。在不同的历史阶段,找到对学科发展有重大意义的课题,并全神贯注地把它做好,这是曾教授的治学态度和创业的魄力。

近年来在手术技术及手术器械等方面有了重大改进和创新,使外科手术更有效、更安全。然而严重创伤、烧伤、严重感染等引发不恰当的全身性炎症和免疫反应,导致多器官功能衰竭以及器官移植后组织排斥等诸多问题,仍然令人困惑。曾宪九教授很早就对全身感染问题有高度兴趣,并安排研究生着手研究,可惜后来中断了。当1992年欧美共识会议把全身感染问题的焦点,从病原体的危害转向“全身炎症反应综合征”时,曾教授己于1985年病故。

然而曾教授提出的问题:“病人为什么死亡?”,始终激励着他的学生们用自己的研究,加以求证。曾教授的提问,意在激发学生们产生那种出于自身思考和探索的真正想法,这就是创新思维。老师不可能教学生拥有创新思维的能力,然而老师可以营造一种氛围,让大家喜欢在一起讨论问题。

曾教授过早地离开了我们。每每想起和老师相处的时光,难掩忧伤之情。老师的治学态度和创业激情,言教身教,改变了我后半辈子的命运。师恩不忘,知遇之恩铭记在心。当前我们正处在大发展的时代,有责任把协和建设成世界一流医院。协和的发展前景不是充当哈佛第二这样的角色,协和生根在中国的土地上,一流的协和就是协和。在历史上,张孝骞、曾宪九等老前辈是协和的脊梁,他们的精神要传承。然而,张孝骞、曾宪九不能复制。时代变了。今天需要培养新一代科学家型的临床医师。这样做,可能需要10年、20年、30年,或者更长些时间,我们应该更加努力。协和的未来在人才和创新。这是协和的复兴之梦,也是中国梦。