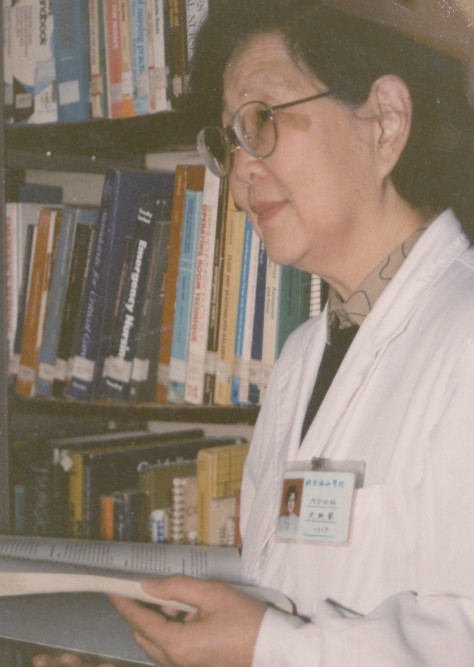

纪念史轶蘩教授逝世一周年

中国医学科学院阜外心血管病医院内分泌和心血管病中心主任 李光伟

所有认识或和史轶蘩教授共事过的人无不认为她是个非常严厉的学者。可在我心中,史教授却是位严谨而不失谦和,严格、严肃又不失关爱的长者。记得有一次我看到她下班后急匆匆地走向病房,探望在做实验时皮肤被灼伤的一位老技师。她手里端着的一个盘子里,分两层整整齐齐地排放着洗得干干净净的几个熟透了的柿子。我当时真的觉得这不是几个水果,而是她老人家体贴关心同事的一片诚心……

所有认识或和史轶蘩教授共事过的人无不认为她是个非常严厉的学者。可在我心中,史教授却是位严谨而不失谦和,严格、严肃又不失关爱的长者。记得有一次我看到她下班后急匆匆地走向病房,探望在做实验时皮肤被灼伤的一位老技师。她手里端着的一个盘子里,分两层整整齐齐地排放着洗得干干净净的几个熟透了的柿子。我当时真的觉得这不是几个水果,而是她老人家体贴关心同事的一片诚心……

在她逝世一周年的时刻,我最想说的不是这些,而是她给我的科学启蒙。因为她对科学的敬畏让我最为感触良深!这种敬畏一直约束着我,让我在科学的道路上一丝一毫不敢做假。说老实话,当1963年我进入协和医大这所当年我国唯一的一所八年制医科大学的时候,就是想当一个好医生,没有想过要去做一个学识渊博的科学家,因为以当时的我看来那是遥不可及的。正是史教授让我这个无知的青年人一不小心进入了科研这个我认为很神秘、很神圣的领域。

事情发生在我的进修学习进入尾声的时候。有一天史教授郑重其事地把我叫到她的办公室,让我做一些病例总结。她告诉我这是研究生的训练。她还说协和的病案是世界医学资料最丰富的博物馆,有取之不尽用之不竭的宝贝。于是她从教我如何列表格做起,如何收集资料,如何做统计分析,如何写成论文,如何把令人头疼的长句改为短句,如何使文章更容易感染人,如何用些个案使文章更生动……甚至告诉我为什么写好的文章应该放在抽屉里“冷却”半年再送出去发表,她认为这样可以防止错误的东西走出家门。正是她的这些教导使我很快理解了为什么“在科学的入口处就像在地狱的入口处一样”。以至于“科学是老老实实的学问,容不得半点儿虚伪和骄傲”这些枯燥的至理名言能时刻在我耳际萦回。这种对科学的敬畏,教会我此后如何辨认出医学界某些为特定利益集团服务、为了促销某些药物的伪科学,无论他们装得如何高尚和渊博,也无论这种谎言是从什么高贵的讲坛发出;也教会我看懂他们是如何以高贵的统计学的谎言(马克•吐温说过,世界上有三种谎言:谎言,该死的谎言和统计学)为工具在玩弄科学。

她教导我,科研是“用新的方法去研究新的问题”,“科研的灵魂是创新”,“科研的目的是解决问题改变现状”。再看看我们现实中的科研,有多少称得上是创新,又有多少是解决了问题。难怪有些人批评这些科研是垃圾制造厂!再看看史教授的团队早年从临床实践中总结出的“垂体生长激素瘤病情活动的十大指标”,看看他们的“甲旁亢合并骨软化”的论文吧!这些论文的论断不断地被其它研究所证实及应用。在当时我国不能直接测定生长激素和甲状旁腺激素的情况下,这些论文帮助多少医生在当地很差的医疗条件下对这些少见病都做出了正确的诊断,挽救了多少病人的生命!他们真的没有愧对国家科技进步一等奖!他们是我国内分泌学领域当之无愧的领头羊!

作为他们当中领袖人物的史教授敢于对自己的学生提出的问题说“不知道”。多年前,我们已经知道妊娠期甲状腺结合球蛋白的增加会干扰加甲状腺功能的判定,但是当时国内还不能测定游离T3和游离T4。我有一次问她:“孕妇的甲状腺激素水平随孕期变化有多大?”她的回答竟然是:“我不知道!”我当时真的惊呆了!她是首屈一指的内分泌大家,中国第一位内分泌学院士,怎么会不知道呢?我真以为是自己问了奇怪的问题让她生气了!后来她让我去图书馆查,回来告诉她!我才知道她没生气。让我吃惊的是,我去查了,并描了个曲线图,她竟让我把那张图压在她办公桌的玻璃板底下留作参考……她的“不知道”让我无形中对她更增加了许多敬佩!

从1983一直到她离开我们,这三十年的亲身经历,更让我心底深深感到她真不是对人冷若冰霜、拒人千里的大专家,而是亲切慈祥的老师和诚恳待人的朋友。在我于协和医院内分泌科进修期间,我每次从外地回来向她汇报写论文的进展情况时,她都先亲切地问家里怎么样?孩子好吗?她像对待一个孩子一样从冰箱里拿出水果给我吃,还和我一起拿着碗和盘子带我去医院的小食堂吃饭。虽然她已经离开我们一年了,可这些情景仿佛就发生在昨天。

中国人有句老话叫做“大恩不言谢”。史教授所给予我的,不是说谢谢就能让我心安的。但是我还是要说:史教授,谢谢您给我的科研启蒙!谢谢您教我敬畏科学!