成立于1983年的急诊科是中国第一个急诊科,是中国第一批急诊医学临床硕士点、博士点之一,是北京市唯一的急诊住院医生规范化培训技能考核基地。是中华医学会急诊医学分会的创办者之一。从创建之初的几个人发展到现在的140多口子的大家庭。创办的北京协和急诊医学国际高峰论坛,成为全国急诊医学领域规模最大、最具影响力的品牌会议。

春夏之交,气温时冷时热,新一轮流感袭来,心脑血管、流感和呼吸道疾病患者又到了难捱的时候。在协和医院急诊科,抢救室、留观室到处人满为患,本来设计容量只有100来人的空间里此刻却不下400人,嘈杂的声音与难闻的气味交织在一起。工作紧张忙碌、医生神经紧绷、病人病情危急、家属情绪焦躁,使这里的气氛格外紧张。然而与此形成鲜明对比的是,狭窄局促的空间条件下,护士们插缝穿行、娴熟操作,医生们有的在向患者家属交待病情,有的在安排患者做检查……上观、下观、普通、抢救,急诊的每一寸土地都井然有序、忙而不乱。

那么,究竟是什么因素让这140多口子负荷着高强度快节奏工作的、日夜辛苦奔忙的医护人员,总能忘掉环境的不适,始终忘我投入地工作呢?

近日,本报记者深入走访了急诊科主任、护士长和几位普普通通的住院医师、护士,心中逐渐有了答案。

“许茂和他的女儿们”

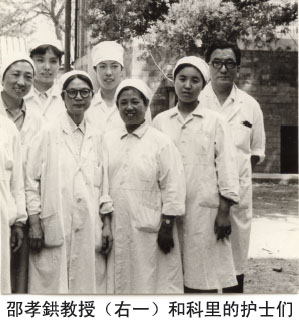

二十世纪80年代有一部非常流行的乡村电影叫《许茂和他的女儿们》,从当时在国内很有地位的内科心组出来、把自己当做“组织的一块砖”、愣是带着几个护士开创出一片急诊天地的协和医院急诊科创始人邵孝鉷教授,回忆起当年的创业艰难,调侃、揶揄自己和科里的几位老护士是“傻帽和他的女儿们”。

他传给大家的衣钵,不仅有急诊这个学科,还有调侃、诙谐和豁达的风格。可喜的是他的弟子们很好地传承了这一衣钵,而且发扬光大。多年的工作历练让现任主任于学忠深深体会到“只有在快乐的环境里大家的工作效率才是最高的”。于主任致力于科室快乐文化的建设,把建设“包容、团结、进取、奉献”团队、营造家的氛围,作为急诊科的奋斗目标。

为了给大家减压,科室定期组织青年人户外拓展、郊游踏青、卡拉OK……给同事们创造家人无所不谈、分享感悟的机会,组建了急诊篮球队、足球队、羽毛球队。针对女大夫要承担事业家庭双重压力的特点,科里举办专门的座谈会加强沟通和心理疏导。领导们常常放下架子,工作之余找年轻人们开开玩笑,上下级之间“没大没小”地打成一片。高年资大夫如果发现哪位“小大夫”最近情绪低落、思想有波动,就会主动找其谈心,及时打开他们的心结。渐渐地,“菜鸟”们初来乍道的紧张和不安在谈笑间释放了。护士宋丽说,“在这个家里,我们都以兄弟姐妹相称。不管是大夫还是护士,也不分领导还是下属,大家都会相互合作,关系融洽。”护士刘熹说,“在忙碌的工作中我体会到了一份难以言说的和谐。”治疗室的护士们常常开玩笑说,“我们上班就做两件事,不是正在输液,就是在去输液的路上……”。

2009年,急诊科把全科120多口子的照片汇编成一本册子,名叫《欢乐家庭——北京协和医院成员纪念册2009》。一张照片配一段个人旁白,写法实在有趣,极尽调侃之能是,人物性格活生生呈现。我一口气读完,笑爆。摘一段马遂教授的介绍与大家分享:“……每次我们都模仿您太空式的步伐,谈论您后现代的mix&match的穿衣风格,每次您看着我们崇拜的目光,内心的旁白是:爷就是这么潮!”

“在这里虽然很累,但干起活来却是最兴奋的。”“那你将来会选择留在急诊吗?”“当然会!”第二年的住院医陈新光坚定地说。

今年29岁的张慧瑛在急诊已工作了八年,而八年前的一件小事至今让她记忆犹新。“一天,一位护士生病了,周文华护士长让她回家休息,自己留下来替了这位同事一个班。早晨下了班还把同值夜班的我开车送回家。所以来科后,我就开始喜欢上这里的工作氛围,身体累但心不累。那时候,街面上最畅销的一本书是央视名嘴白岩松的《痛并快乐着》,我觉得这个词特别贴近我的感受。”

在急诊科主办的第四届北京协和急诊峰会上,有一个版块的主题叫“回家”,邀请了近年来在协和急诊科进修过的医生前来参会。一吆喝,从全国各地一下子就来了60多个。急诊的魅力从这一细节足以体现。

2011年初,急诊科创办《急诊在线》季刊,记录急诊人的工作点滴感悟、生活趣闻轶事、病人励志故事等等,为大家提供了一个工作之余吐露心声、释放压力的平台,为全院科室中首创。几位科主任轮流写刊首语。于学忠主任的开篇寄语为《文化凝聚力量》。急诊才子们苦中作乐、忙里偷闲,改编了《咱急诊的人》、《急诊之歌》歌曲。

一个急诊一家人”

“急诊就像一台高速运转的大机器,每个人都是机器上的螺丝钉,看似渺小,但少了谁都不行”,“对待老同志,要时刻想着他们;对待年轻人,要在工作上生活上切实帮助他们。要让任何人都觉得有人管我,有人关心我,科室就是我的家,一个急诊一家人。”科室领导们是这样说的,更是这样做的。

在急诊科的教室墙上,悬挂着建科以来历任科主任的照片,这些照片提醒着大家“吃水不忘挖井人”,老一辈兢兢业业、勤勉奉献,才有了科室的今天,每一位后人都应当常怀感恩之心。

为了帮助青年人尽快成才、建立职业发展规划,早在几年前,急诊科就与美国纽约皇后医院、马里兰大学医学院等建立了长期联系和交换互培制度,把总住院医师以上的青年骨干送往那里学习。科室根据学科发展规划、结合个人专业兴趣,为每位主治医师以上的成员确立了超声、心肺、危重病、中毒等专业方向。

科室创造机会让人人参与管理,并在参与中发挥主观能动性。在主任们的支持下,每年一度的协和急诊医学峰会上,科里给每位年轻医生护士安排了讲课或接待的任务。为了做好患者宣教,护士长放手让年轻护士自己写宣教材料。

即将投入使用的北区门急诊大楼将会使急诊的医疗环境和就医流程得到极大的改善,大家对这个新家充满了期待和憧憬。王仲副主任对年轻人说,“急诊的未来是你们的,新的急诊大楼也是你们未来要战斗几十年的地方,所以那里的设计也交给你们来完成”。对科里领导的充分授权,大家都倍感振奋,一想到急诊科未来的蓝图将由自己亲手描绘,大家暂时忘掉了身体的疲倦,投入到热烈的规划设计讨论当中,甚至亲自到新的急诊楼实地考察和测量。

急诊科在医护密切配合方面是典范,良好的互助关系在科研方面也有体现。高年资医生们经常帮助护士们做好科研课题的设计,并辅导开题报告。

急诊科在临床教学上实行班主任制,无论是刚入院的本科住院医师、基地住院医师,还是研究生、进修生都有相应的班主任负责,班主任就像一根根红线,把大家紧紧地聚集在了一起。在这里,只有岗位之别,没有东院、西院之分;没有进修生与非进修生之分;没有学生与职工之分,大家有一个共同的名字,那就是“协和急诊人”。人称“阿杜”的杜铁宽大夫是班主任中的一员,不仅精心授课,组织病例讨论,还常邀兄弟科室的人来讲,如果发现其他病区有什么特殊病例还会及时通知大家学习交流,每逢节假日他的问候短信总是第一个到。

“科里从没把我们当外人,对我们一视同仁。来之前我还担心是不是能尽快融入科里,真正来了后发现之前的担心完全是多余的。”来自山西省人民医院的进修大夫宋凤麟深有感触地说。

关爱的“蝴蝶效应”

“一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风”,这就是著名的“蝴蝶效应”理论。在协和急诊科,大家彼此间每一点一滴的小小关爱,不断被累计、放大和传递,最终汇成“我爱我家”的和谐与温馨。

“上帝曾问他的子民,什么样的人是最成功的?大家众说纷纭,上帝说,最后一个来见我的人是最成功的。这就是说,人的健康才是最重要的”。一次住院医师张晖因身体上的一点小问题不太开心,被于主任碰到了。主任就给她讲了这个小故事,劝她把手头一些暂时不急的工作先放一放,调整休息。

护士刘熹的手机里珍藏着这样一条短信。一次上夜班前,一岗姐姐特意发短信问我,“夜里饿了想吃什么?”我说随便带点过去。结果姐姐回信,“你别买吃的了,我挣得比你多,年龄比你大,应该我来买,听见没,你想吃啥?”。刘熹说,“这条短信我至今保留着,它让我感受到了同事间的友情和关爱,也让我坚信当初自己选择留下是对的。

众所周知,协和的一张住院病床是多么宝贵,但是急诊人把亲情冷暖放在第一位。本院职工的直系亲属需要住院治疗,急诊科总是第一时间安排收住院。科里一位退休的老护理员去年12月突发脑出血,没有家人照顾,科里不仅为她积极联系脑外科手术,还至今收在病房里帮助她进行康复治疗。

科室同事之间的相互关照总能到达生活中的一些细微之处。新来的住院医住地离医院太远,上下班不方便,王仲副主任就主动帮忙联系,租到了医院附近的房子。春节快到了,护士长带领大家把教室仔细布置一番,挂上了拉花,贴上了福字,让科里有了年的味道。三十晚上,主任们留下来与当晚不能回家的进修生、值班医生们、护士们一起包饺子、看晚会,让大家心里暖暖的。春季流感盛行,不少人劳累生病。悄然间,大家发现桌上多了几盒力度伸VC泡腾片,原来是李凡护士长为了给大家增强抵抗力自己花钱买来的。由于频繁洗手,急诊科许多人的手不是湿疹就是裂口。在洗手台边,常年摆着大瓶护手霜,有时是大夫买的,有时是护士买的,甚至有时不知道是谁买的。“在这样一个家庭里工作,关爱和亲情总能将压力、烦恼融化掉”,年轻人们说。

每年年底,急诊科都会从科主任基金里拿出一点钱位退休老同志们发放“慰问金”。老同志遇到困难,科里也总是想方设法予以帮助。邵老一次生病住院,孩子们又都在国外,为了不让老人家感到寂寞,科里便排班每天早晚各派一名同事去陪伴他。老人看到科里还一直这么惦记他,关心他,乐得合不拢嘴,每天就盼着科里的孩子们去。张晖说“那段时间我每次去探望邵老,他总会亲切地拉着我的手给我讲急诊科里的故事……他可能忘掉了很多人、很多事,但关于急诊科的点点滴滴,老人总是如数家珍”。

长辈晚辈之间的情谊深深地打动着彼此。年轻人们说,“有一天我们老了,我们能得到的照顾,就在于我们今天的行动。”

郭树彬副主任说,急诊医生的职业幸福感就是家庭无忧、事业无悔、社会认可和实现自我,这些幸福感使我们内心感到满足和充实。

在急诊人自己编辑的人文杂志《急诊在线》创刊号上,刊登着《幸福生活十法则》:1、不抱怨生活;2、不贪图安逸;3、感受友情;4、勤奋工作;5、降低负面影响;6、生活的理性;7、给自己动力;8、有规律的生活;9、珍惜时间;10、心怀感激。