近日,北京协和医院康复医学与理疗学系主任张福泉、放射治疗科主任胡克团队在宫颈癌精准放疗领域取得重要研究进展。团队创新开发基于机器学习和深度学习的AI决策模型,实现自适应放疗(ART)流程精准触发,为宫颈癌个体化精准放疗提供了智能化决策工具。这一研究成果发表于国际放疗权威期刊《放疗红皮杂志》(International Journal of Radiation Oncology- Biology- Physics)上。本研究得到了国家重点研发计划、中央高水平医院临床科研专项的支持。

宫颈癌作为威胁女性健康的常见恶性肿瘤,其治疗手段精准化一直是临床关注的焦点。对于局部晚期患者,同步放化疗是根治性治疗的一线方案。然而,盆腔器官受膀胱充盈、肠气等生理因素影响,靶区位置和形态在分次治疗间常发生显著变化,给精准放疗的实施带来了巨大挑战。

自适应放疗技术(ART)的出现为这一难题提供了解决方案。医务人员利用该技术,能在每次治疗前基于当日影像动态调整放疗计划,实现“量体裁衣”式的个体化治疗。但ART技术单次治疗平均耗时超20分钟,对医疗资源和时间成本要求较高,一定程度上限制了其在临床的普及应用。目前,是否启动ART流程完全依赖医务人员根据当日影像做出的主观判断,不仅存在观察者间差异,决策效率也有待提升。

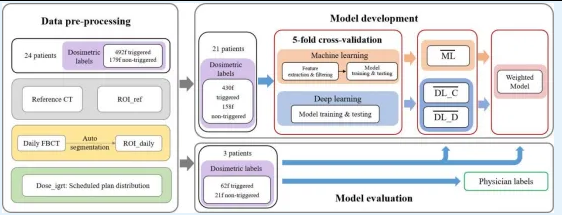

张福泉主任与胡克主任团队将人工智能技术引入该领域,团队开发的AI决策模型采用机器学习与深度学习算法,能够智能分析当日影像的形态学特征、灰度特征及剂量学参数,精准预判ART触发时机。

▲在线自适应放疗AI触发决策模型的开发和评估流程图

研究结果显示,机器学习模型的准确度、精确度和召回率分别为82.5%,82.4%和82.7%。深度学习模型的预测性能表现更优,准确度达86.9%,准确度和召回率分别为86.0%和88.1%。在独立队列验证中,AI决策模型表现出强大的稳健性,模型预测准确度(85.5%)显著优于资深放疗科医生的经验判断(79.5%)。

本研究不仅为宫颈癌自适应放疗提供了智能化的决策工具,对于医疗资源优化配置也具有重要意义。胡克主任表示,AI模型的引入既保障患者获得精准治疗,又有效避免了不必要的资源消耗,真正实现了精准与高效的双赢。

文章共同第一作者为北京协和医院放射治疗科孙帅副主任医师、2018级临床医学八年制博士生龚心悦。

文字/孙帅 龚心悦

图片/孙帅 龚心悦

审核/胡克

编辑/董静格