1921年,中国第一个社会服务部在北京协和医院成立,浦爱德女士担任第一任主任。自此,孕育了新的医院社会服务理念,医患之间架起了一座温情的桥梁,这座桥梁一立就是百年。

百年人文积淀,至今历久弥新。2017年起,一群身穿橙色马甲的人穿梭在协和门诊楼内,他们有一个共同的名字——“浦爱德志愿服务队”。六年来,志愿服务开展累计5400多人次、服务时长超3.6万小时,惠及数百万患者及家属。这群身着橙色马甲的天使,用自己独特的方式,为患者传递爱与力量。

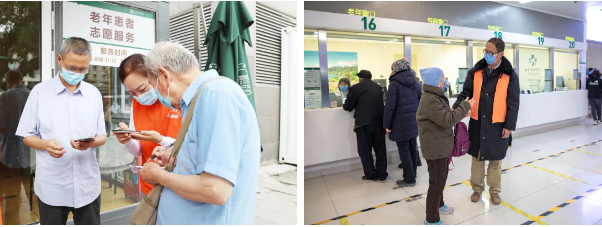

“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神至今仍是一盏长明灯。如今,协和日门诊量高达1.4万人次,年均服务量可达到我国一个中型城市的人口数量。外地患者多、初诊患者多、老年患者多,服务量大,“ 三多一大”的特点给就诊服务和门诊管理带来巨大挑战。浦爱德志愿服务队应运而生,为患者和家属提供力所能及的导医导诊服务,被大家亲切地称为“马甲天使”。

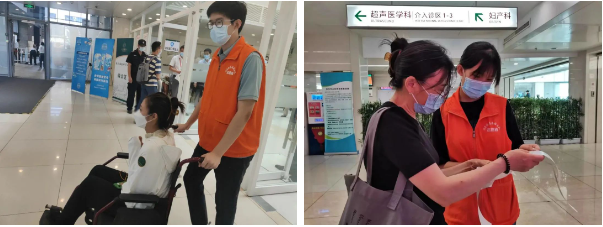

医院是生命的岔路口,来到这里的人,或是面带痛苦的患者,或是焦急地守候在抢救室门口的家属……神经科诊室门口,一位小姑娘无助地哭泣,父母在一旁手足无措。浦爱德志愿服务队队长、北京市五星志愿者王莹充当了“知心大姐”的角色,在她耐心、细心的开解及引导下,小姑娘鼓起了面对疾病的勇气,积极配合治疗。2017年,因女儿随学校到协和开展志愿服务,王莹与浦爱德志愿服务队初次相识,在女儿的动员下,王莹加入了志愿服务队,这一坚持就是6年。仅去年一年,她的服务时长就达到了1916.5小时。

在数字化转型的进程中,协和医院推出了App、自助机等便民服务,但也让一部分老年患者在就医过程中“犯了难”。为了解决这一困境,浦爱德志愿服务队与门诊部携手在医院东广场设立老年志愿服务室,为广大老年患者提供无微不至的服务,这一被誉为“温馨小屋”的地方深受老年患者欢迎。

85岁的路爷爷双目失明,步履蹒跚,他没有子女,和老伴儿相依为命。今年8月,路爷爷来院就诊,在医院当暑期志愿者的“协二代”小蒋看到他行动不便,主动上前协助。在老两口面对诊断结果难过时,小蒋悉心安慰。在后续诊疗遇难时,虽然小蒋开学了,但志愿者们接力帮忙。路爷爷深受感动,特意拨打了12345热线表扬社工部与志愿者。

有的志愿者曾是医院患者,从死亡边缘被拉了回来,又投入到为他人服务的热情中;有的志愿者是“协二代”,参加志愿服务,对父母的医者仁心有了更深入的理解……秉承着百年前的奉献之心,浦爱德志愿服务队结合现代医院就诊流程,进一步探索创新,逐渐形成了一套专业支撑、多方协同、高效配合、合理规划的管理体系。队员中不乏社会公众、青年医护、医学生、中小学生,乃至患者群体,志愿者们在付出的同时感受快乐,“我们帮助患者顺畅就医,节约时间,指明流程,大家在协和看病感觉到是有人陪、有人指导、有人帮助的。患者和家属的一声声感谢,让我们觉得自己被需要。”

赠人玫瑰,手留余香。浦爱德志愿服务项目在2022年11月荣获第六届中国青年志愿服务项目大赛金奖,并在全国青年志愿者交流会上做项目分享;2023年4月荣获第三届全国卫生健康行业青年志愿大奖赛金奖。

百年协和,一切为民。浦爱德志愿服务队将继续用爱心传承浦爱德精神,用志愿践行“待患如亲”的理念,用渺小的星火汇聚成强大的力量,传递协和温度。

我志愿,我快乐!

文字/李春厚 王京 王敬霞

图片/ 孙良 社会工作部提供

编辑/王敬霞