受Fisch国际显微外科基金会资助,我于2011年7月到10月赴瑞士苏黎世大学和卢塞恩州立医院做访问学者(visit fellow),学习耳显微外科和侧颅底外科技术。四个月的时间如白驹过隙,然而,此行对于我的触动和影响极为深远。魏巍先生在《谁是最可爱的人》里面有一句话:“在朝鲜的每一天,我都被一些东西感动着。”瑞士之行,我确实被一些东西感动了,感动于大师对于技术的负责和做人的纯真,感动于医患的和谐,感动于医生在技术和人文结合的完美状态。

Fisch教授和Linder教授

Fisch教授是世界著名耳及侧颅底外科学专家,原苏黎世大学附属医院耳鼻咽喉科主任及欧洲耳——耳神经外科协会主席,国际耳——颅底显微外科先驱和主要创始人。Skull Base Surgery杂志创刊人,Fisch国际显微外科基金会创立者,比利时列日大学荣誉博士,美国外科学院名誉院士,英国皇家外科学院荣誉院士,世界众多国家耳鼻咽喉科学会荣誉会员,被授予英国颅底外科学会Charles Balance勋章,研制了几十种手术器械,并通过Storz公司上市,在全世界推广。

在他的领导下,苏黎世大学耳鼻咽喉科一度是世界耳科学中心,吸引了来自各国的耳科学者前来学习。早年,我国的耳科学界著名学者王正敏院士以及赵金城、王海波、马芙蓉、夏寅诸教授都曾拜在Fisch教授门下并一直引以为荣,Fisch教授早在已作为耳神经及侧颅底外科的一代宗师为我国及世界学者顶礼膜拜,所以对于我这样尚未出道的毛头小子,在去瑞士之前,除了有些兴奋,还有些忐忑,担心准备的不够充分。

Linder教授是Fisch教授最为得意的学生,无论是早年在苏黎世大学做fellow还是后来担任卢塞恩州立医院的耳鼻咽喉头颈外科主任,都一直追随Fisch教授,成为Fisch教授学术思想的重要继承者和传播者,也是现在Fisch基金会visit fellow的直接指导教师。

Fisch基金会visit fellow培训体系

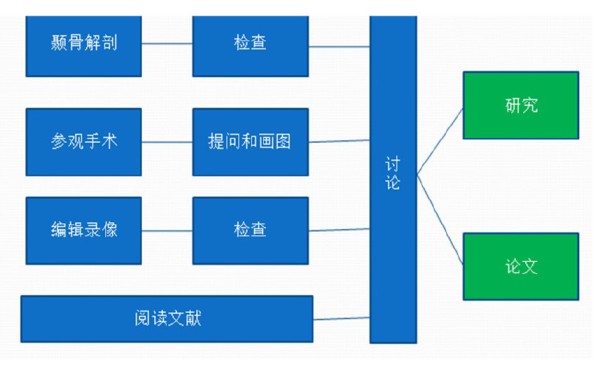

Fisch基金会面向全世界招visit fellow,3个月1期,每期1-2名,主要培养他们的外科手术技巧,主要培训体系如图所示:

这些做法与协和及国内一些医院的做法大同小异,区别在于对每一项措施的认真落实。具体体现在:

图书馆:耳鼻咽喉科有一个很大的专业图书馆,能在Pubmed里面检索到的几乎所有的英文版和德文版的耳科杂志,自上个世纪30年代到现在几乎所有的耳科学图书在这里都能找得到。

办公室:fellow的办公室就设在科室图书馆的一个套间里,既方便fellow们查阅资料,也减少与其他使用图书馆的人相互干扰。fellow的办公室里有专供他们使用的电脑、扫描仪、放像机及各种视频编辑软件。专门指定科室工程师Mr. Demen作为fellow的计算机指导教师,负责培训各种软件的使用和保障计算机处于完好状态。需要fellow们了解的教材和培训指南,连同打印好的文献就放在办公桌上,方便随时翻阅。

实验室:Lucern州立医院的颞骨解剖实验室并不大,每次只能有一名学员在里面练习,但装备极其精良,Zeiss显微镜、Bien Air电钻、Storz全套中耳器械、Cochlear的耳蜗电极与Fisch教授编写的手术学描述中的一样,可以完全重现书中的每一个步骤。尤其值得一提的是,由于实验人员的爱护和定期淘汰,每一件器械都保持了完好的工作状态。尽管每一个细小环节都可能影响手术效果,而手术器械就如同战士的枪,是决定手术成败的决定因素之一,手术医生就应像战士维护枪一样维护保养好手术器械。

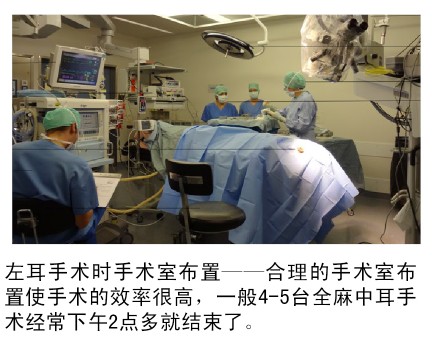

手术室:耳鼻咽喉科有三间手术室组成的独立手术区,每间手术室分别配有麻醉室和恢复室,有属于耳鼻咽喉科的手术护士,所有的耳科手术均由手术护士担当助手,负责消毒、铺巾、包扎、转运病人等工作,助手对于器械和手术步骤熟悉,术者进行上一步手术操作时,下一步的器械已经拿在助手手中了。所有人员都将精力集中于自己的事——做手术或者看手术。手术室里非常安静,只能听见麻醉监护的声音和医生带教的声音,就连上台护士交班都是静悄悄的。由于这些软硬件的保证,每台手术的速度非常快,接台的时间非常短,所以每天4-5台全麻中耳手术经常下午2点多就结束了。手术室的设计充分考虑了示教的方便,两个吊臂悬挂的显示器分别供助手和学生使用,挂在墙壁上的大显示器则可以随时调取正在手术的或以往相关手术的影像资料和测听资料进行查阅和讲解。住院医和学生等下级医师则可以有足够的时间端起书本在台下像上课一样学习手术操作。每台手术结束后,趁麻醉师和护士们倒台的时间,手术医生就可以利用手术间外的电脑完成手术记录,并回答学生提问。

师资:Fisch基金会师资不打半点折扣,所有外科技术都由Fisch教授和Linder教授亲自传授。Linder教授会检查fellow的每一步操作并作出点评。Fisch教授已经80岁高龄,还会不定期到Lucern指导学员。Linder教授是耳鼻咽喉头颈外科的主任,担任了医院和许多学术团体的职务,病人也非常多,尽管每天都要忙到八点钟才能下班,但每天都会安排时间检查fellow的训练进度并回答问题。有几次他实在没有时间,问题没有回答完就开会去了,过了几天,在一个手术间隙,他又主动谈起前几天的问题并给予解答,相信每位fellow看到Linder教授在繁忙的工作中还对我们耐心的指导,都会像我一样,心里经常涌动着感激和感动。

Fisch基金会学习班

由Fisch教授主持的每年一届的耳显微外科技术和侧颅底外科技术高级培训班已经成功举办了19届,其务实的课程设计、良好的培训效果已名扬天下,每年都吸引了来自全世界的耳及颅底外科学者们前来学习。我有幸在做fellow期间赶上了第20届学习班,目睹了这一盛况。

学习班在苏黎世大学解剖学系实验室举行,每个培训班4天,科目涵盖了包括耳道成形、乳突根治、耳蜗植入、VSB植入、颅中窝入路、颞下窝入路等等所有的耳及侧颅底手术。本届有来自五大洲二十多个国家的学员参加。

课程班配备了Leica公司最先进的显微镜、Storz和Bien air公司最新的全套电钻和手术器械以及昂贵的各种中耳植入体和人工耳蜗植入体;为每个学员配备教员一名。教员是来自世界各国的著名耳科学者,负责监督指导学员的每一步操作,Fisch教授和Linder教授则巡回指导;学习班配备器械护士2名,负责手术器械和设备维护;Fisch教授亲自讲授所有手术操作,Linder教授更是停掉了医院所有的工作,成为培训班的全职“班主任”。正是这种超豪华的装备保障和教授负责的态度保证了培训班的质量,另外,Fisch教授以80岁高龄依然可以每天工作十几个小时而毫无倦意,单是能够感受其表现出的对于技术追求的赤诚热爱,对于每个学员来说,都不可谓不是一种收获了。

还有两件事给我留下了深刻的印象,一件是本届学习班有一个日本学员,因为觉得每次学习都有新的收获,竟然连续5次报名参加耳显微外科技术学习班。要使一个人每年都不远万里飞到瑞士缴纳几千瑞郎的学费,磨几天颞骨,这个培训班需要多大的吸引力呀。另外一件是学习班结束后,学员们退场回到所住的酒店,令我意想不到的一幕发生了,教员们自觉地留下帮着护士收拾东西,看到这些在各自国家已是明星大腕的白发苍苍的教员们小心翼翼地把器械、标本、桌椅收拾整齐,我真被感动了,正是这些对于医学技术有着相同追求和理想的人们发自真心的爱护,使Fisch基金会培训班这棵名将之花得以名垂青史、永不凋落。

对医学技术追求的质朴与纯真

瑞士是世界上最富裕的国家之一,满街的奔驰宝马、漂亮的霓虹灯、穿梭于Lucern河中的私人游艇、草坪上晒太阳的惬意的人群,都在展示着这个国家人民生活的富足和多彩,Fisch教授和Linder教授对于医学技术的追求则如Lucern河的河水一样清澈见底,显得那样的质朴与纯真。

Fisch教授的两本代表作Tympanoplasty, Mastoidectomy, and stapes surgery和Microsurgery of skull base中,每一个手术论述后面都附有他自己做过的病例总结,以显示其中每一句话都经过他的检验并对其负责。2011年9月欧洲耳科学大会在希腊召开,在我的理解中,这样腕级的教授怎么也应该在这样腕级的学术大会上去露个脸呢?Fisch教授却回答说,他不愿意参加大会,只愿意参加小会,因为小会可以change idea,而如今的学术大会只是去show,对于技术的提高作用并不大。看到面前这个淡泊名利的可爱的老人,使我想起了毛主席的两句诗:已是悬崖百丈冰,犹有花之俏,俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,他在丛中笑。

Fisch基金会的颞骨解剖苏黎世指南(Zurich Guideline)已经出版6年,成为颞骨手术培训的经典,我还是发现了其中的一个小错,在告诉Linder教授后,他立即进行了确认并让秘书复印一份,做好标记,以便再版时改正。

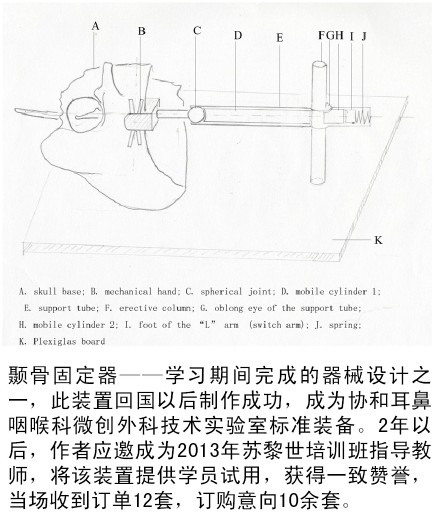

经过一段时间的训练,我边做边想,设计了2个手术器械:颞骨固定器和锤骨柄测量钳,并提出了不同于Fisch教授的钛砧骨假体植入方法,通过邮件发给了Fisch教授,希望他通过邮件给我提一些建议。没想到两天以后,秘书给我打电话,说Fisch教授要来看我(go for you)。第二天,他自己开车60多公里从Zurich到Lucern,已经把我写给他的信打印好并做好标记,同时还带着全套的手术器械。在实验室里他肯定了我设计的两个器械的优点,尤其是颞骨固定器,认为可以取代现有的固定装置并提出了改进的建议。然后,他带我做了一个钛砧骨假体植入手术,从切皮开始一直到手术结束,对皮瓣设计、剥离子的使用技巧、电钻的使用力和方向等都进行了详细的讲解,使我慢慢意识到我所提出的新假体植入方法相比起Fisch教授在书中讲述的办法并无优势。看到我渐渐领会了他书中的意图并承认他的方法更加有效,Fisch教授非常满意。看到他那种会心的微笑,我想只有经过自己努力得到的成果才会这么珍惜,才会这么自信的花气力去让别人相信,才能体会到那种让别人分享的快乐。

有了这一次愉快的经历,Fisch教授在后来的一个月又特意来了两次,分别向我传授Stapedotomy和Fisch Total Tympanoplasty,这是基金会visit fellow未有之荣耀。大师那种对于医学技术的质朴与纯真的追求和负责任的态度亦深深地感染了我。Fisch教授于2009年发表在Otology &Neurotology一篇名为“Stapedotomy versus Stapedectomy”的文章里有一句话:“27年以后,我非常欣慰地发现我的那篇文章的主要观点经受住了时间的检验”,那种对自己观点负责任,吹尽狂沙始见金的快感跃然纸上。

失败的方式各种各样,而成功的方式是相似的

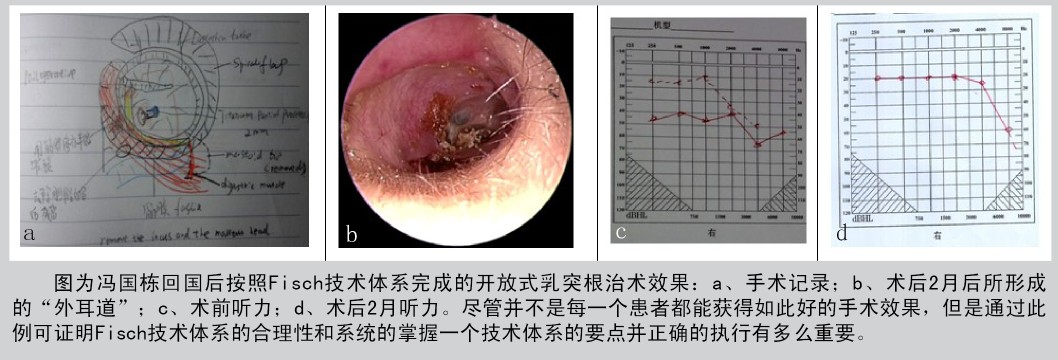

Linder教授每次手术结束都要用画图的方式记录手术,并一定要将患者预期效果清楚地写在手术记录上与实际随访结果相对照,以强迫自己去思考手术成败的因素,几十年如一日。我们协和老前辈吴阶平教授曾经讲到手术前必须把诊断和术中判断清楚地写下来才能不给自己误诊开脱的机会,久而久之,方能准确判断术中各种风险以防患者于未然。这不由得让人感叹:古今中外,失败的方式有各种各样,成功的方式是相似的。

我每天上班都要路过Lucern河上的Supreue桥,桥下水流湍急,我惊奇地发现桥墩迎着水流的方向的棱上都装了三角铁,跟我见到的北京卢沟桥桥墩上的“斩龙剑”一样,我想其功能也一样——夏斩巨木,冬破冰凌。我不知道这两座桥的设计者是否参考过对方,但是提醒我们的是,对于做同一件事情,错误的方法有各种各样,正确的方法却是相同的。在临床工作中,我们经常遇到张氏疗法、李氏疗法等纷繁芜杂的观点,尽管表面上可能都在一定程度上有效,但是一定只有一种最有效、最简单、最经济、最接近真理,大浪淘沙,得以永世流传。Fisch教授今年已经80岁。自从他成为一名耳鼻咽喉科大夫开始,便将所有精力专注于此,用50多年的时间做了两件事情:做手术和推广手术。他从60岁开始办学习班推广Fisch耳神经外科技术,以其雄厚的实力和专注的精神,用20年的时间打造了全世界最出色的耳神经外科培训班。2011年是他退休后的第十个年头,依然乐此不彼地定期到Lucern医院指导手术,回答fellow们的问题,甚至跟这帮年轻后生们一起磨颞骨。无独有偶,国家最高科学奖获得者、陈竺副委员长的老师、上海瑞金医院的王振义院士曾总结自己一生:研制了一个药,看好了一个病,得了一个奖,退休以后的工作是给所长查文献。不禁让人感叹:失败者的原因五花八门,成功者的境界竟是如此相似。

触动心灵的国家

瑞士是个神奇的国家,700多年前乌里(Uri)、施维茨(Schwyz)和翁特瓦尔登(Unterwalden)永久同盟的签订者们肯定不会想到他们为了相互帮助对付一切敌人的条约导致产生了一个世界上最富裕和受人尊重的瑞士联邦。由于瑞士在两次世界大战中都保持了中立,瑞士人已经享受了近200年太平日子,但是直到今天瑞士“全民皆兵”的兵役制度和昂贵的部队装备是世界闻名的,Lucern州立医院耳鼻咽喉科的年轻医生都当过兵,我上下班都要经过火车站,经常遇到来来往往手持长枪复训的士兵,不得不让人深思在二战中瑞士可以中立的原因——能战才能和。

国内有学者曾问我一个有趣的问题:“国栋,当你把瑞士美丽的画面中的人为因素忽略掉后你看到了什么?”我惊诧于发现了整个瑞士原来是几乎没有任何资源的穷山沟,瑞士资源除岩盐较丰富外,石油、天然气、黄金几乎没有,耕地更是少的可怜。然而,这个仅有4万平方公里的土地上产生了7位诺贝尔奖金获得者,产生了苏尔兹兄弟、诺华等一系列世界著名的公司,依靠占就业人口不到6%的农业人口和贫瘠的山地实现了主要农作物70%自给率,畜牧业肉类基本自给,奶制品自给有余。在Lucern州的农村,可以看到散落于山间的一小块一小块耕地都被整平,种上小麦、玉米,山坡上的野草都被修剪的整整齐齐,不得不让人惊叹瑞士人以贫乏的人力资源建设了每一寸土地,惊叹瑞士人坚韧不拔,勤劳简朴的性格。几百年来,他们没有内部纷争,对外团结一致,人民安居乐业,国富民强。我想也正是有这种勤劳的性格和良好的周围环境,Fisch、Linder们便可以一心一意从事自己喜欢的事,充分发挥他们的才华,在某一学科领域潜心钻研而有所成就,成为一代圣贤,于国于己,皆幸甚。

Linder教授有4个秘书,负责帮他预约病人或者处理各种科室事物——后来我发现每一个高年资的consultant(相当于我们的副教授)都有一个秘书。患者等候区里摆放着近期的杂志和各种玩具,每一个患者都会由秘书把他们从等候区领到Linder教授的诊室里,绝不会有人随便出入诊室的情况,体现了对医生劳动和患者隐私的尊重。Linder教授会同每一位患者像老朋友一样握手,诊室内除诊台外还有一个供医患交流的小圆桌,上面摆着各种听骨假体的模型和印有耳鼻咽喉部位结构的示意图,在检查结束后,医生和患者及家属就围在小圆桌旁讨论病情。Linder每天下班前都要查看术后病人,有些儿童患者住在儿科楼上,每天繁多的工作需要他一路小跑,跟我们协和的大夫走路速度差不多。在病房里,教授同患者及每一位患者家属(包括小孩)握手。看到医生与患者都可以很有尊严的面对对方,可以朋友般的讨论病情,真是让人羡慕。

瑞士风光世界闻名,单是上下班路上的湖光山色、秩序井然的交通和彬彬有礼的瑞士人已经让人流连忘返,但与丰富的学术收获和对于心灵的触动相比,所有的一切都显得暗淡无光。

结语

苏黎世的天气很好,当回国的飞机升起到瑞士的上空,我在蓝天白云间再次打量这个在贫瘠的土地上建立起的强大的小国,不禁感慨我们要取得怎样的成就,才对得起自己的祖国,生长的土地和拥有的资源?作为中国最优秀医院——北京协和医院的医生,我们应该怎样努力才能对得起我们的病人?遂写以下文字以自勉:

若论山川秀美,我中华胜于瑞士者多矣,所不同者,人也。以区区四万平方公里,九百万之众,民生国计皆为全球模范。路人车辆互守秩序,医患皆得其尊严,公民各遂其志,黄发垂髫怡然自得。太平既久仍知日日操练,土地虽贫不忘寸寸珍惜。徐永昌将军见战败后日本警察守岗如常,民众肃穆有序而知日本之兴可计日而待;吾以此观瑞士亦知其国运长久。若我中华,人人皆能专注一事,倾数十年精力为之,各级政府团队以制度法律保障之,上有信念,下有常识,上下守纪,质朴民风,以中华五千年之智慧,事焉能不成,技焉能不精,院焉能不强,国焉能不盛也。

《吕氏春秋》有言曰:察己可以知人,察今可以知古,古今一也,人与我同耳。世间事莫不以时间效率记,彼此差异即为凝结其中无差别人类劳动多少之不同。医为治病救人之实术,文章外语固然重要,应早晚训练;针线刀剪亦为学问,需日夜揣摩。如Fisch、Linder诸公,以对医疗技术久违之质朴与纯真,毕其一生追求一术,与志同者切磋传授,惠及病患,俏而无争,笑看来日山花烂漫,岂不快哉?