2024年5月8日,北京协和医院转化医学国家重大科技基础设施诊疗新技术研发平台张现忠课题组联合厦门大学郭志德课题组、浙江大学苏新辉教授在Angewandte Chemie International Edition上发表了题为“Progressive Optimization of Lanthanide Nanoparticle Scintillators for Enhanced Triple-Activated Radioluminescence Imaging”的研究性论文,通过渐进式优化的研究策略揭示了稀土纳米粒子闪烁体的结构组成与其受放射性核素激发产生辐射发光的效率之间的相关性,以实现三重能量激发的辐射发光成像。

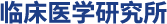

释放带电β粒子的放射性核素能够产生切伦科夫发光(CL),以用于光学生物成像或诱导肿瘤光动力治疗。然而,CL的发射光谱偏重于紫外区域,并且强度较低,致使其在体内的应用受到了极大的限制。已有研究表明,稀土纳米粒子(Lanthanide nanoparticle,LnNP)闪烁体能够利用放射性核素产生的电离辐射(γ或β射线)能量产生辐射发光(Radionuclide-activated luminescence,RL),进而可以同时改善放射性核素的光学信号强度和发射光谱。虽然现有的研究已对不同种类的LnNP闪烁体及其RL发光机制进行了探究,但LnNP闪烁体的RL“构-效”关系目前仍不明确,这也导致RL探针的研发以及RL成像技术的多样化应用受到严重阻碍。基于此,我们通过渐进式优化的策略对LnNP闪烁体的结构依赖性RL效率进行了探索。

研究发现,在保持Eu3+掺杂比例一致的条件下,以NaGdF4为宿主基质的核壳型LnNP闪烁体(NaGdF4:15%Eu@NaGdF4)能够在18F的激发下表现出更优的RL性能,并且其能够被99mTc产生的γ射线所激活,产生比单独99mTc高45.6倍的发射强度。因此,我们认为NaGdF4基质是实现优异的γ-闪烁性能的决定性因素。为了进一步提高LnNP闪烁体的RL强度,我们也对其壳体材料进行了调整。在对比实验中,NaGdF4:15%Eu@NaLuF4闪烁体表现出了最高的RL效率,γ-闪烁实验也充分佐证了NaLuF4壳层的优势。

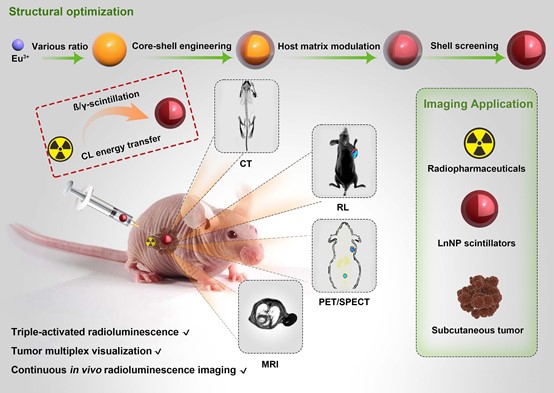

该研究对利用临床放射性药物激活LnNP闪烁体产生RL的性能及其肿瘤多模态可视化应用进行了研究。首先,我们将经典的正电子发射断层扫描(PET)显像示踪剂2-[18F]FDG作为研究对象,在注射2-[18F]FDG后45分钟,通过原位瘤内注射LnNP闪烁体以进行活体RL显像(RLI)。与基于单独2-[18F]FDG的CL显像(CLI)结果相比,RLI的肿瘤部位发光强度提高了4.87倍。此外,我们也通过体内外实验证明了优化后的LnNP闪烁体可作为计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)的双重对比造影剂。最后,我们进一步在高表达前列腺特异性膜抗原(PSMA)的PC3pip异种移植模型上进行了体内CLI和RLI实验。SPECT显像结果显示,[177Lu]Lu-PSMA-617具有良好的肿瘤靶向和瘤内滞留性能。原位瘤内注射LnNP闪烁体后,肿瘤部位产生的RL信号强度是单独[177Lu]Lu-PSMA-617发射的CL的7.72倍,并且177Lu标记的诊疗药物具有在体内激活产生持续性RL的重要潜力。

总结:本文的研究重点在于揭示LnNP闪烁体的RL“构-效”关系,为RL探针的设计研发提供新的见解,致力于利用优化的LnNP闪烁体平台将放射性核素产生的CL、γ射线和β电子等能量高效地转换为可见光信号输出,从而能够为建立一种由纳米技术辅助的肿瘤定向放射-光学诊疗范式提供参考。该研究得到国家自然科学基金及中央高水平医院临床科研专项等项目资助。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202401683