成果内容:

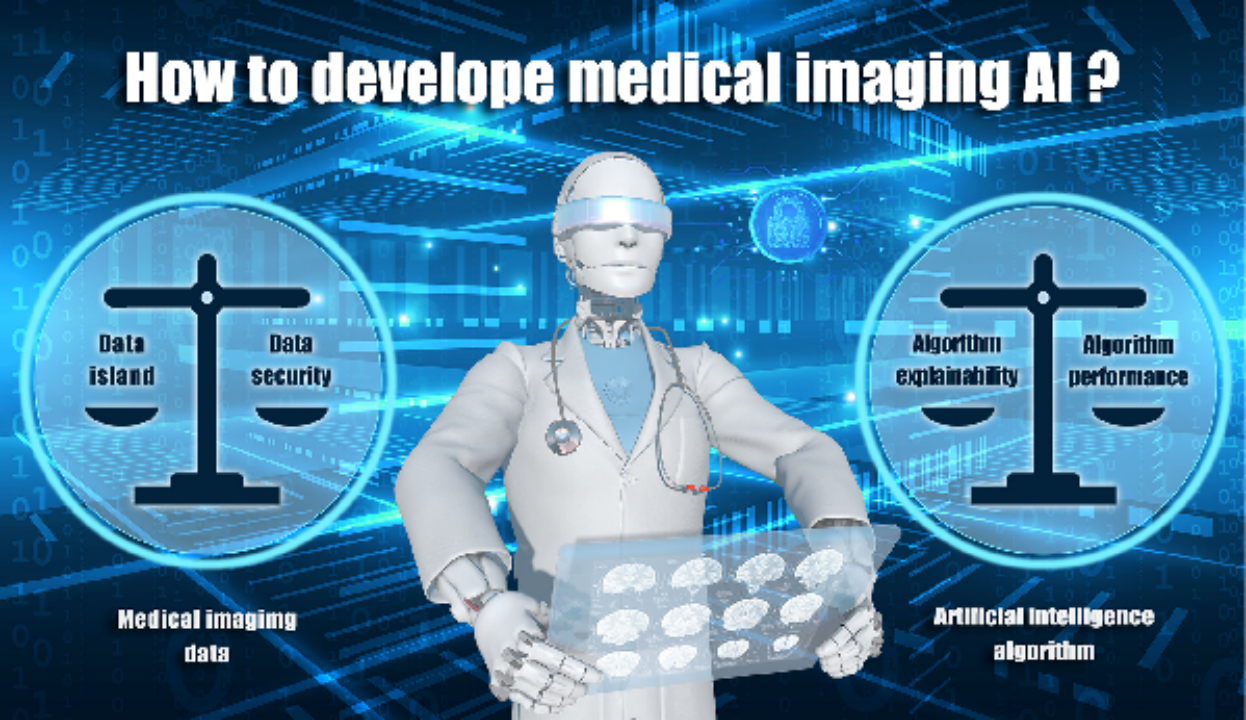

人工智能作为第四次工业革命的代表性技术,其在医学影像领域的应用有望缓解放射科医生日益增长的工作压力,并进一步提高医学影像的诊断效率,已成为当前研究的热点。然而,目前人工智能产品的研发转化面临着诸多挑战,除了较低的科研转化率之外,已投入实际应用的人工智能系统还存在产品性能不可靠、临床实用性不强等问题。因此,如何发展医学影像人工智能产品?这一过程又面临着哪些挑战和机遇?是现阶段需要面对的重要问题。

期刊杂志:Science Bulletin

影响因子:20.577

主要作者和团队成员:薛华丹、胡歌(共同一作)、洪楠、N. Reed Dunnick、金征宇

使用仪器:无

主要内容:

医学影像数据具有明显的长尾效应,即大部分疾病的影像都以小样本量分散在不同的医学中心,形成了一个个独立的数据孤岛。构建大样本、多样性的医学影像数据库是解决数据孤岛问题的主要方法,目前已经建成或正在建设中的图像数据库(如MedPix、NLST、NCCID等)为人工智能模型的研究提供了丰富的医学影像资源。同时,随着对数据安全问题重视度的日益提升,与隐私保护相关的法律法规也在不断完善(如欧盟的GDPR条例、美国的HIPAA法案和中国的《个人信息保护法》等),而这些法律法规似乎又从某个方面加剧了数据孤岛问题。联邦学习(Federatedlearning)是目前解决数据孤岛与数据安全之间矛盾的有效方法。联邦学习通过建立数据联邦,在保证数据安全合规的前提下,在多中心之间开展高效的机器学习。

可解释性危机是目前人工智能算法面临的主要挑战,隐藏在庞大代码结构和复杂模型框架背后的“黑箱”问题引起了人们对人工智能产品在医疗领域等高风险场景中使用的担忧。目前,研究者们提出了许多可解释人工智能方法,如基于热图(Heat map)的可解释性技术、基于生成对抗网络(GAN)的可解释性技术、放射-病理图像联合配准技术等。然而当面对新冠肺炎等突发公共卫生事件时,我们需要在短时间内给出疾病的诊断或风险预测方案,此时似乎应该更加关注人工智能产品的实际应用性能而不是可解释性。遵循明确定义的研究流程和验证标准(如NASA研究人员提出的机器学习技术准备程度[MLTRL]框架等)是平衡人工智能模型可解释性和实际性能之间矛盾的最具可操作性的解决方案。

文章链接:

① DOI:https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.03.031

② 新闻:https://view.inews.qq.com/k/20230511A058I600?no-redirect=1&web_channel=wap&openApp=false