2024年3月29日下午,来自厦门大学公共卫生学院分子影像暨转化医学研究中心的李子婧副教授、郭志德副教授以及来自复旦大学附属华山医院核医学科的谢芳副研究员莅临诊疗新技术研发平台和核医学科,分别以“水相亲核F-18方法的研究及应用”、“肿瘤联核免疫诊疗策略”及“Tau和突触PET在AD机制研究中的作用”为题分享了各自研究领域的最新进展。

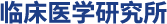

李子婧副教授致力于攻克卤族放射性同位素标记条件苛刻、摩尔比活度低、标记化合物药代动力学性质不佳等难题,基于P(V)标记辅助基团系统开发了F-18水相温和标记方法和系列小分子氟-18正电子发射显像剂。该团队将水化效应引入亲核氟化反应机理研究,构建了含有特定离去基团的系列水溶性磷酰胺亲氟体,系统开展了离去基团介导的水相亲核氟化方法研究。该标记方法在纯水或生理盐水中实现了生物活性分子的直接F-18标记,在提高摩尔比活度的同时,调节标记产物亲水性,改善其药代动力学性质,为疾病精准诊断提供一系列成像对比度更高的新型F-18探针。其中,运用含有特定离去基团的P(V)标记辅助基团构建的靶向MC-Ⅰ的哒嗪酮衍生物探针[18F]AquaF-Flurpiridaz,具有较高的放射化学产率和摩尔比活度,相对于已有MC-Ⅰ显像剂,是一种药代动力学性质更佳、成像对比度更高的新型正电子发射显像剂。

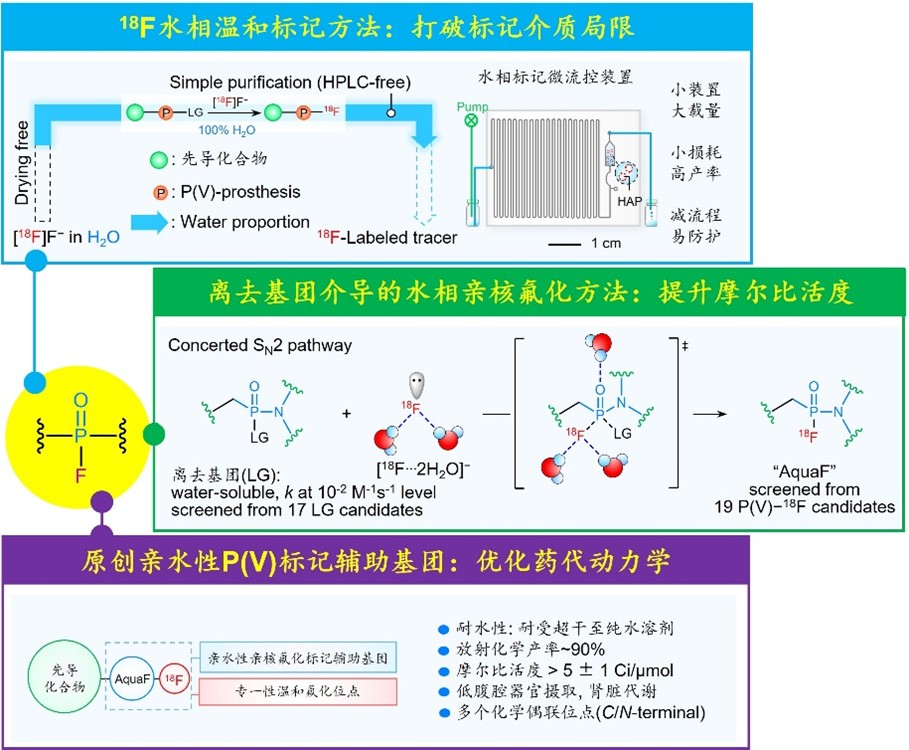

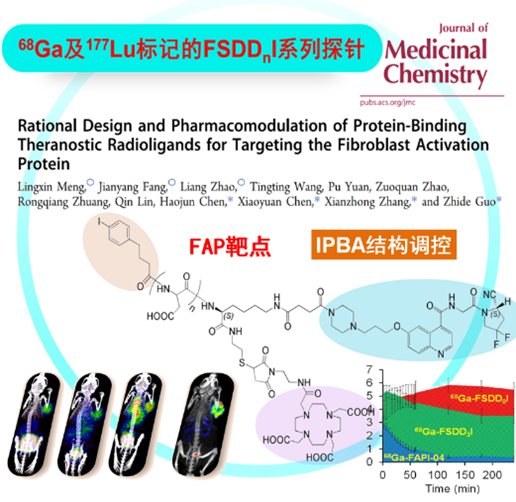

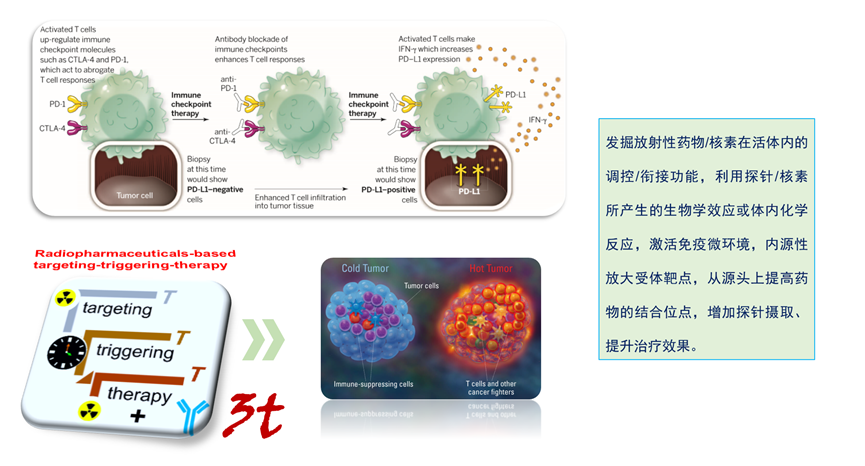

郭志德副教授在“肿瘤联核免疫诊疗策略及探针开发”的相关研究介绍中,系统介绍了课题组在新型免疫靶点探针开发及创新应用方面的最新进展。其利用核医学成像手段,结合特异性分子探针实现免疫靶点可视化,为指导精准免疫治疗提供了影像学参考,相关最新成果分别发表在Journal of Medicinal Chemistry、Clinical Cancer Research上。此外,郭志德课题组积极探索放射性探针在肿瘤免疫治疗中的衔接/调控功能,刺激免疫微环境,提升免疫治疗效果。该策略拓宽了放射性探针的应用范围。

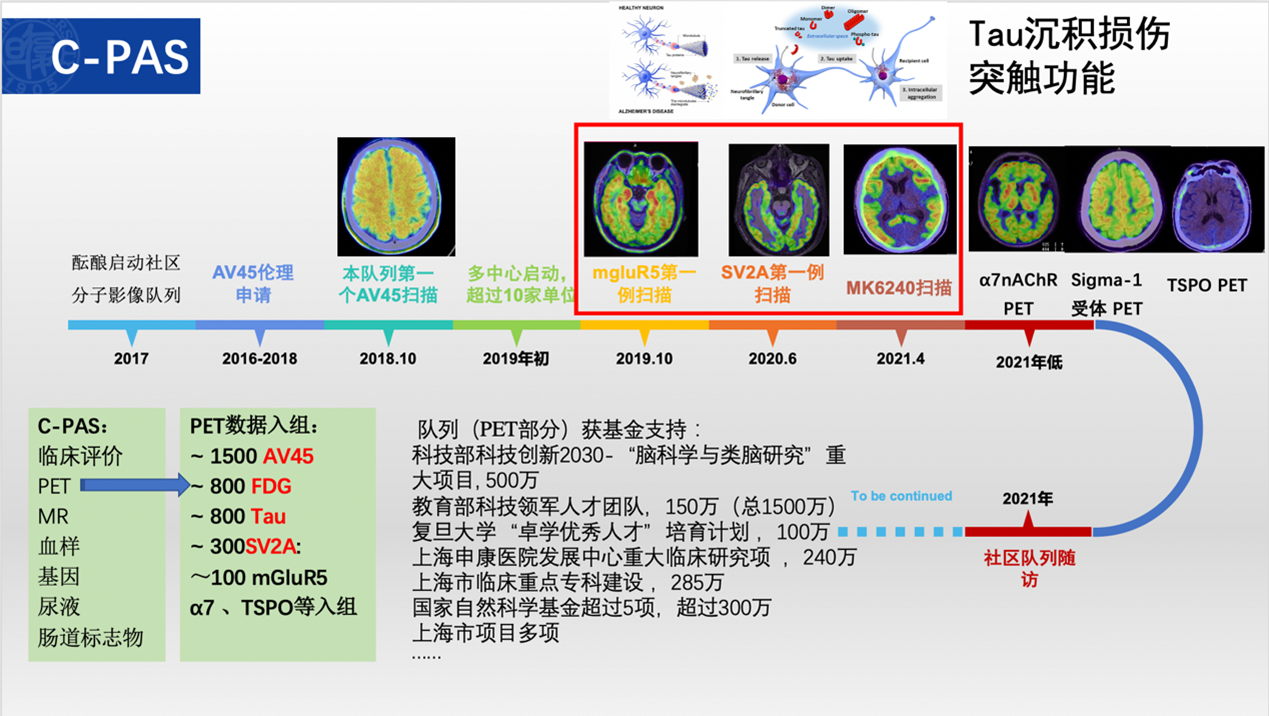

谢芳副研究员介绍了华山医院核医学/PET中心对神经分子影像的研究进展,特别是近期在tau和突触PET对AD作用机制研究中取得的成绩。谢芳博士指出在轴突上存在的Tau蛋白异常磷酸化后,会导致神经元损伤,造成突触功能异常。而突触是神经元的重要组成部分,也是负责神经元之间化学物质和电信号传到另一个神经元或传到另一细胞间的相互接触的基本结构。在神经的发育过程中,突触功能障碍和丢失,是AD发生和发展的重要过程。另外,谢芳博士介绍了他们建立的C-PAS队列情况,目前已纳入超过2000人的Aβ-PET扫描,这些人大部分还完成了tau或者SV2A等扫描。基于此队列,他们研究了tau蛋白、APOE基因、白质高信号等因素对突触丢失的影响,以及突触前膜,突触后膜在AD中的改变及关系,并在最后介绍了利用PET影像去验证外周标志物在AD中作用的方法。相关成果已发表在Nature Communications、Alzheimer’s & Dementia、Molecular Psychiatry等期刊上。

李子婧副教授简介:厦门大学公共卫生学院分子影像暨转化医学研究中心副教授。以通讯作者身份在Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Nucl. Med.等杂志上发表系列研究。主持国家自然科学基金面上项目、福建省自然科学基金计划项目杰出青年项目等。

郭志德副教授简介:厦门大学公共卫生学院分子影像暨转化医学研究中心副教授。入选博士后创新人才支持计划,南强青年拔尖人才支持计划及福建省高层次引进人才项目。迄今已经获授权专利25项。主持国家自然科学基金等项目14项。累计已发表SCI论文近70篇。以第一/通讯作者在Clin Cancer Res、J Nucl Med、Eur J Nucl Med Mol Imaging、J Med Chem等权威期刊发表原创性成果50余篇。

谢芳副研究员简介,复旦大学附属华山医院核医学/PET中心副主任。复旦大学卓学优秀人才。科技部科技创新重大项目(青年科学家项目)牵头人。以通讯作者在Nat Commun、Alzheimers Dement(4篇)、Mol Psychiatry、EMBO Mol Med、Alzheimers Res Ther、J ImmunoTher Cancer、EJNMMI(3篇)等杂志发表SCI论文90余篇。主持科技部科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目(青年项目),国家自然科学基金2项,上海市基金多项,并参与国自然重点,科技部重大等多项重大项目。Alzheimers Dement、J Alzheimers Dis、View Medicine副主编,EJNMMI等杂志编委。以第一发明人参与发明专利多项,担任40多本杂志审稿人。