旧梦重圆 百年寻根

阿拉斯加的王鲑鱼,在淡水湖泊出生,在太平洋里长大,之后又回到自己出生的地方,求爱,产卵,并死去。而黄光中的一生,也正是走过这样一个轮回。在他的眼中,每个人的奋斗和漂泊,就是为了完成自然赋予他的使命,完成他的人生轨迹。

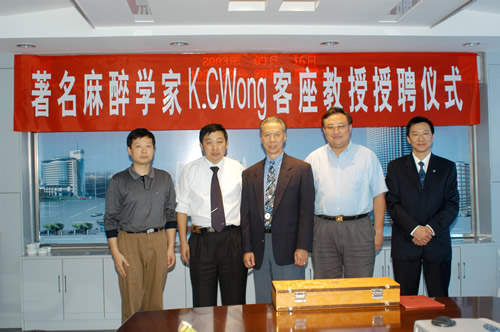

K.C.Wong(黄光中)教授是一名麻醉医师,一位风度翩翩,谦逊和蔼的美籍华人。1896年,他的祖父母离开中国广州,到夏威夷瓦胡岛开拓奋斗。1932年,其父从夏威夷大学毕业,不久后回到中国,置身于这古老的国度并寻找他的根。1991年,当黄光中因北京协和医学院70周年校庆再次回到中国的时候,百年的寻根之梦,在这一刻如睡狮初醒,黄光中感慨地说道:“我终于实现为故土中国贡献微薄之力的梦想了。”

有志者,事竟成

中学时期的黄光中并不是一名优等生,成绩差强人意,毕业时仅拿到“B+”的成绩。尽管在夏威夷大学付出努力,但两年后他拿到的是“C+”的平均成绩。他备受挫折,甚至想要放弃当医生的愿望。而最终,他在家人的帮助下挺过了最艰苦的这段时间,并转学到了爱荷华州立大学(爱荷华科学及机械人文学院的前身)就读,他把所有的时间都用来读书,甚至缩短自己的睡眠时间……终于获得了爱荷华大学医学院的备取资格。1961年,他拿到了药理学硕士学位,转学到内布拉斯加大学医学院进行博士学位的攻读。

他在自传《缘分》中提到,自己的智商并没有多么出色,大学里必须埋首苦读才能取得好成绩,小时候从未有人说过要培养他成为科学家或领导者。但他通过从小就学会的独立和自信,学会赢得别人的友谊,并对周围人产生影响力,最终,他成为了一名学术大师和卓越的管理者。

态度决定一切!

这是黄光中一生的人生准则。

在医学生时期,黄光中对药理学和麻醉学就产生了浓厚的兴趣。但当时的医学环境对麻醉学还不够重视,当他最终选择麻醉学为自己的专业方向后,总有人反复问他:“像你这么聪明的人,为什么会选择麻醉而不选内科?”而他认为这是大家并不了解麻醉的真正内涵造成的。“麻醉属于急救医学的范畴,只需要五分钟,你就能知道这一次自己是否成功。”麻醉是一门艺术,黄光中对自己所从事的学科充满了热爱。

黄光中是在一次急救过程中受到触动,并最终确定自己的理想。在他担任实习医师的时候,曾给一位有阵发房速和低血压的中年妇女进行电转复,但经过除颤、心肺复苏等诸多努力均未奏效,一个多小时后,病人凝视着天花板去世了。这件事给黄光中留下了不可磨灭的印象,他始终无法忘记当大家劝他放弃抢救时那位病人惨白的面孔。从此,他把“及时解决病人的问题并看到成效”作为自己的目标,投身于正在起步状态的麻醉学研究中,并为之付出40多年的努力。

1976年,黄光中成为犹他大学第一任麻醉科主任。在长达23年的任职期间,他致力于人才培养和学科建设。他给很多人讲过鲑鱼的故事,太平洋的王鲑鱼每年都会奋力游回他们的出生地阿拉斯加的淡水湖泊。在这趟冒险之旅中,他们必须躲过人类的渔网,钓钩和其他动物的伤害,必须游过湍急的险滩,纵身跃上20~30英尺高的瀑布。在这重重磨难之下,只有最强壮而且最幸运的鲑鱼才能回到产卵繁殖的安全处所。而后,他们会用仅存的最后一点力气,在潮中产卵、授精,并把受精卵埋在细细的沙砾中。之后,雄鲑鱼和此鲑鱼就会双双死去。他认为人类也应该像鲑鱼一样,为了下一代的成长尽己所能,而他本人也正是这样做的。

能够把住院医师培养成合格的麻醉医师,甚至培养出学术大师,是黄光中实现自我价值的目标。他虽然从来没有学过如何胜任主任一职,但他秉持着“你希望别人怎样待你,你也应该怎样待别人”,尊重他人,倾听他人,赞美他人,并在自己的专业领域做到权威。通过这种方式,他赢得了大家的信任和尊重。

寻找祖先的根

20世纪70年代,美国华盛顿大学麻醉科主任在报告中提到,中国的麻醉学正处于当时西方世界完全不能接受的水平,麻醉设备是50年代的产物,在没有进行气管插管的情况下仅靠德美罗和针刺麻醉完成胸廓切开术,麻醉方法令人大跌眼镜。由此,他萌发了为中国麻醉事业做贡献的想法。虽然一直在美国发展,但他认为自己出生在重庆,父母都是中国人,自己也是一个地地道道的中国人,理应为中国作出更多的贡献。1991年,他接收了第一位来自中国大陆的学者,现任的北京协和医院麻醉科主任兼中国麻醉学会主任委员黄宇光教授,并以此为开端,把犹他大学麻醉科变成了帮助中国知识分子成长的肥沃土壤。

1991年,黄光中借学术访问的机会,踏上了离开长达半个世纪的故土。那时,他对北京最深刻的印象是大街上浩浩荡荡的自行车大军,很少的汽车以及不注重隐私的人文环境。当时的学术会议吸引了七八十人参加,仅有他一人用英文讲演,其他人全部使用普通话。而当他2004年9月再次来到北京参加中国麻醉医师协会年会的时候,他觉得会议的学术质量已经和北美、欧洲的几个主要的全国性麻醉会议相当。而会议使用的能同时让1500人坐在座位上进行晚餐的大厅,是美国麻醉学机构根本不敢尝试的“大手笔”。通过十多年来多次参加中国学术会议的亲身经历,他对北京这个古老城市的变迁,中国麻醉学的快速成长性充满了感慨。

打开一扇东西方交流的门

在这十年里,他与中国大陆、台湾地区的麻醉学同仁建立了特别的关系,并为中美学术交流、亚太地区麻醉学发展,做出了不可磨灭的卓越贡献。

20世纪80年代,黄光中主要与日本、台湾的学者进行接触。而到了90年代,他把研究基金大部分转到中国大陆,帮助中国培养了一批又一批的学术带头人。“在我学成回国后,黄光中又接待了十几位大陆学者的访问和学习,他们中很多都成为了所在医院的骨干。比如北京协和医院的罗霞、张秀华,北京阜外医院的王伟鹏,上海仁济医院的龚国庆,湖南湘雅医学院的李峰华、郭曲练。哈尔滨医科大学附院的张云安等。”黄宇光主任介绍道。

在他就任国际麻醉学研究会(IARS)理事会成员的时候,他致力于推进亚太地区麻醉学的发展。2001年,IARS学会在亚洲的发展取得了两项重大突破:第一是吸纳新井博士为理事会第一位日籍委员,第二是在中国发行中文版的《麻醉与镇痛》,这本杂志在2005年成为中国官方承认的独立期刊。当《麻醉与镇痛》中文版在中国大陆筹划之初,黄光中非常希望华人地区的麻醉学能实现整体发展,于是建议编委会吸纳台湾医师成为该杂志的编辑。最开始,这个建议他提得有些小心翼翼,对大陆能不能把台湾团结进来没有任何把握,但出乎意料的是大陆医师非常爽快的就答应了这个要求。为此他受到了很大触动,而且深感欣慰。《麻醉与镇痛》杂志中文版的第一届编委会有来自全国各地的,也有来自台北,来自新加坡的。现如今,《麻醉与镇痛》已经发展成为一本在华人地区深具影响力的专业类杂志。

此外,他还抓住每一次可能的机会回到中国。由艾森豪威尔总统启动的民间大使项目(PPAP),旨在增强美国和世界各国的文化交流。而黄光中在受到邀请后,多次带领来自全世界的麻醉医师代表访问中国。他到过北京,去过上海,北上哈尔滨,南下苏杭,足迹走过祖国的大好河山,也将西方的学术和知识带到中国的各个地方。2005年初,他还受邀参加了北京协和医院举办的协和国际论坛活动,并在会上做了报告。这是他最后一次参与国内的学术活动,此后不久,他于台湾去世。

人物背景:

黄光中(1936.11.12-2006.5.18)是一位杰出的麻醉医师。早在1976年,他就成为美国犹他大学第一任麻醉科主任,十年后,这个新兴学科成为了美国最杰出的麻醉学术中心之一,五分之一犹他大学毕业的医学生想要成为麻醉师。黄光中在美国和亚洲产生了广泛而深远的学术影响,并竭力帮助亚太地区麻醉学的发展。他曾经担任国际麻醉研究协会(IARS)主席,是美国任期最长的终身教授兼麻醉科主任。犹他大学以他的名字命名,设立了黄光中教授和主任专项捐助基金。